À Fukushima, une catastrophe banalisée

Depuis la terrible catastrophe de Fukushima du 11 mars 2011, les choses évoluent avec lenteur. Trois des six réacteurs fuient encore, les problèmes de décontamination des sols et de l’eau restent entiers tout comme le démantèlement de la centrale nucléaire : un chantier titanesque, inédit et dangereux pour ses dizaines de milliers de travailleurs. Côté population – un tiers des 160 000 réfugiés atomiques – vit encore dans des logements provisoires, isolés, souvent stigmatisés, car marqués du sceau de l’infamie nucléaire : la radioactivité.

Ces problèmes d’une complexité inouïe, l’État japonais tente d’ y faire face. Avec des réponses qui n’ont bien souvent pour seul objet que d’éluder les questions qui embarrassent. Quitte à instiller le mensonge, la confusion pour banaliser la tragédie nucléaire; à relever les seuils de tolérance; à supprimer les aides au relogement pour forcer les plus réfractaires des réfugiés atomiques à rentrer chez eux ; les condamnant inexorablement- en particulier les enfants – à une résilience mortifère.

Enquête au Tohoku, cette région périphérique du centre japonais à laquelle l’État avait promis d’apporter la lumière. Sans le faire hier. Ni la faire aujourd’hui.

« C’est la nuit

qu’il est beau de croire

à la lumière. »

Edmond Rostand

Face aux pupitres d’écoliers le tableau noir est encore couvert de signes. Idéogrammes, nombres, croquis. Rien ne semble avoir bougé depuis ce 11 mars 2011 à 14h46 (5h46 GMT). Pas même cette paire d’éponges desséchées s’effritant sur le repose-craie. Une image d’une ironie mordante, car, à l’extérieur de ce qui était encore, il y a sept ans, l’ancienne école élémentaire d’Arahama, tout a été effacé par les flots. Le guide bénévole nous précède sur le toit terrasse de l’école. De cet arrondissement de Wakabayashi ne reste qu’un horizon sableux brassé par le ballet incessant des pelleteuses et camions-bennes. Difficile d’imaginer que cette école était entourée par 800 maisons où vivaient 2200 personnes. L’océan se trouve à sept cent mètres. Une digue est en construction, tandis qu’une voie rapide surélevée de six mètres commence à courir vers l’intérieur des terres. Entre ces deux chantiers plus rien n’accroche le regard, hormis un petit cimetière aux stèles enchevêtrées comme les bâtonnets d’un jeu de Mikado.

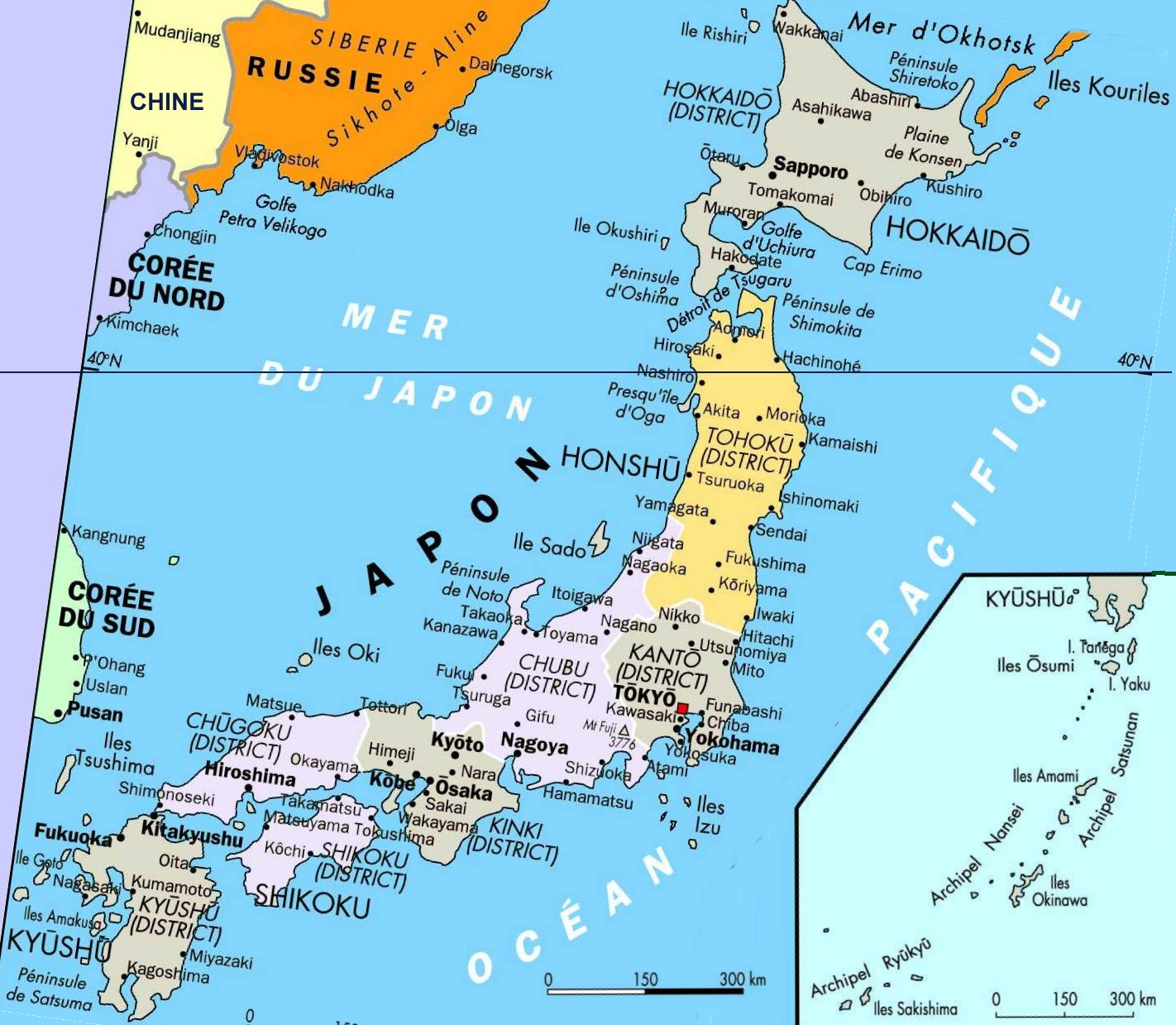

Nous sommes dans la région du Tohoku sur la côte orientale du nord d’Honshu, l’île centrale de l’archipel nippon ; précisément à 4 km à l’est de Sendai, ville d’un million d’habitants et chef-lieu de la préfecture du Miyagi, bordée au sud par celle de Fukushima. À l’origine du tsunami un séisme d’une violence inouïe enregistré à 120 km au large de Sendai (1) . « Les vagues, de 20 mètres de hauteur, ont foncé sur la côte à une vitesse au départ de 600 à 900 km à l’heure. Seule cette école construite en 1873 a résisté ! Trois cent vingt personnes, collégiens, personnel, proches voisins, y ont trouvé refuge avant d’être hélitreuillés. »

Le guide poursuit. « Au départ la municipalité voulait démolir l’école et puis on s’est dit qu’il fallait la conserver. Notre préfecture a été la plus touchée. Douze mille personnes sont mortes. À Sendai, la majorité des victimes, neuf cent trente personnes, résidaient dans l’arrondissement de Wakabayashi.» Nous redescendons aux premiers étages, observons médusés les photographies de classes éventrées par les voitures prises dans une gangue de terre, d’immondices et de ferrailles agglomérées. « Tout est resté en l’état. Nous avons seulement renforcé les structures pour l’ouvrir au public au printemps 2017. Depuis nous recevons chaque jour environ un millier de personnes. Des quatre coins du Japon ».

L’arrondissement est désormais classé par la municipalité comme zone à risque interdite à la construction. Les survivants se sont réfugiés à l’intérieur des terres dans des logements temporaires. Sur les 450 000 personnes qui ont été atteintes par ce cataclysme naturel puis humain qui s’est déroulé en trois temps : séisme, tsunami, accident nucléaire, 160 000 ont dû fuir les conséquences radioactives consécutives à l’explosion de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi (2).

En 2018 on en mesure l’impact aux titanesques travaux qui jalonnent ces 500 km de côtes, parfois dévastées, jusqu’à près de 30 kilomètres à l’intérieur des terres. Partout des milliers d’engins de travaux publics s’affairent pour déblayer, terrasser, reconstruire. À mesure que le bus (BRT) progresse le long du Pacifique, klaxonnant tel un train avant de s’engager dans l’un de ces multiples tunnels et passages à niveau, les chantiers donnent le vertige. Je réaliserai bien plus tard que la ligne de bus a été réaménagée sur l’ancienne voie ferrée JR Jôban détruite.

À 90 km au nord-est de Sendai, Minamisanriku était une petite ville côtière de 17 000 habitants. Détruite à près de 70 %, elle a cédé la place à des terrassements surélevés en forme de pyramides. Sur ces terrains remblayés à force de déchets et de montagnes dévorées par les pelleteuses, des petites constructions en bois se détachent. Apparaissent une poste, un salon de coiffure, un vendeur de sushis et déjà une pâtisserie à la devanture ornée de gâteaux magnifiquement présentés. Curieusement, il est interdit de les prendre en photos. Comme si ces petites douceurs ont un goût d’indécence au regard de la tragédie passée. Elle nourrit toujours chez les survivants un fort sentiment de culpabilité malgré la musique doucereuse qui enveloppe, comme une crème indigeste, la vingtaine de commerces .

Un terrassier m’observe. Ce travail est la seule chose qui reste à cet ancien pêcheur. « On reconstruit. Mais on ne sait pas vraiment pour qui. Beaucoup ne veulent pas revenir là où ils ont tout perdu. En sept ans, les plus jeunes ont refait leur vie le plus souvent loin d’ici. Moi j’ai de la chance, j’ai encore ma famille, installée chez mon frère à une centaine de kilomètres. Et puis j’ai ce travail. Redevenir pêcheur ? Plus grand monde ne veut manger de notre poisson même quand sa teneur en radioactivité est en deçà des normes autorisées ». Kesennuma, Rikusentakata, Ofunato, Kamaishi : dans toutes ces petites villes côtières qui s’égrènent le long de l’Océan, la même sensation d’impuissance hante les esprits.

Sur les hauteurs de Kamaishi trône Kannon, la déesse de la compassion. Du haut de ses 48 mètres, la vue est spectaculaire. Les engins de chantier s’activent pour reconstruire ces digues qui avaient été inaugurées quelques semestres avant le tsunami. Les digues, trois murs de longueur différente (990, 670 et 330 m) ancrés à plus de 63 mètres de profondeur (une prouesse technologique qui avait valu à ces ouvrages d’art une entrée remarquée dans le livre Guinness des records), ont été submergées par le tsunami. Pis elles ont engendré un phénomène de ressac qui a décuplé la violence des vagues.

« Mais comment faire autrement ? interroge un contremaître. Si on veut que la population revienne, il faut la rassurer. Pour l’heure il y a plus d’ouvriers que d’habitants. Mais pour combien de temps encore ? Car l’État commence à se désengager ». De 25 500 milliards de yens (195,7 milliards d’euros) investis par le gouvernement entre 2011 et 2015, un quart seulement serait réinvesti pour 2016 – 2020 (3). « Vous savez, témoigne M. Kowata, natif de ce Tohoku qui comprend dix millions d’âmes, le Nord-Est n’est pas la région du Kanto (Tokyo) ou celle du Kansai (Kyoto), qui concentrent population et capitaux. »

Comme l’écrit Tawada Yoko dans son Journal des jours tremblants (4), après le séisme de Kobe en 1995, « il a suffi, pour l’approvisionnement immédiat en nourriture par exemple, que les grands magasins mettent à la disposition les produits de leurs rayons en les alignant sur les trottoirs. Or dans les villages de pêcheurs du Nord-Est, il n’y a pas de grands magasins, et de plus les sinistrés ne vivent pas regroupés sur un territoire restreint ». Pourquoi, en 2011, les vivres n’ont-ils pas été largués par hélicoptères ? Parce que « la loi sur la sécurité du territoire, poursuit l’écrivaine, ne permettait pas le largage de vivres depuis des hélicoptères. Pas un homme politique n’avait donc eu la force d’assumer une mesure dérogatoire liée à la situation d’urgence ». « Le Tohoku peut s’effondrer, le Japon sera encore debout, alors que l’inverse… conclut M. Kowata. »

La plus vaste région d’Honshu partage avec l’île de Hokkaido, d’être en partie la terre native de ce peuple autochtone que sont les Aïnous ; d’être située au bout du monde, de ce monde que les Japonais remisaient avec mépris à la périphérie froide de ce centre impérial, Kyoto hier, aujourd’hui Tokyo, à partir duquel l’éloignement valait et vaut toujours déclassement. Épousant en cela la composition spatio-politique qui jadis organisait la ville sous le château (jokamachi). Les familles des plus puissants seigneurs des fiefs provinciaux (daimyos) devant vivre près du shogun. Une proximité qui les honorait mais les tenait sous sa coupe. Ce Michinoku, « la terre au-delà des routes », l’ancien nom du Tohoku, était si éloigné de ces lieux de pouvoir (Kyoto, Edo, ancien nom de Tokyo), policés par l’étiquette impériale, qu’il ne pouvait être habité que par des barbares, des parias ou des asociaux comme les yamabushi, ces ermites errant dans les roides montagnes de Yamagata.

Qu’est-ce que le « corps Tohoku ? » interrogeait l’un de ses enfants terribles Hijikata Tatsumi (1928-1986), natif d’Akita, chorégraphe fondateur de la danse des Ténèbres (Ankoku-butô) : « Les reins sont déformés pour avoir planté le riz à la main de longues années durant ; le dos est écrasé horizontalement par le poids des lourds fagots de bois ; les jambes sont arquées ; le point de gravité se situe très bas et le regard porte toujours sur la mort » Ces stigmates se trouvaient jusque dans les traits de l’un des plus puissants seigneurs du Tohoku : le daimyo Date Masamune (1567-1636) surnommé le « dragon borgne » en raison de cet œil qu’une maladie enfantine avait malignement emporté. Mais cette infirmité distille une fois de plus dans l’inconscient collectif des Japonais que bravoure et beauté ne peuvent cohabiter en ces terres d’une grande hostilité ; peuplées d’êtres vieillissants, aux mœurs arriérées, prompts à raconter des histoires de Yokai, de Kappa, créatures surnaturelles propices à conjurer le mauvais sort qui est réservé à ses habitants (5). Mêmes les si populaires kokeshi, traditionnelles poupées en bois originaires du Tohoku répondaient à une fonction expiatoire, à l’origine, pour ses habitants : celle d’apaiser l’âme du dernier enfant né supprimé (« Ko » – « keshi ») en période de disette.

Quand à partir des années 1960 l’État eut l’idée de construire dans le Tohoku une trentaine de réacteurs nucléaires (sur les 54 réacteurs que se partageaient les 17 centrales Japonaises avant la tragédie de 2011) il s’agissait d’apporter la lumière. Au sens propre comme au sens figuré même si les principaux destinataires sont ces citadins rompus à ces nuits sans nuit que distille la capitale avec un art consommé. Pour Tokyo et ses 40 millions d’habitants, le Tohoku est une aubaine à la mesure de l’infortune qui frappe cette vaste région (67 000 km2) peu développée. La recherche d’un emploi – en dehors de la pêche, de l’agriculture et du tourisme naissant – pousse généralement les jeunes diplômés à l’exode.

Le Tohoku, alors vierge de toute expérience néfaste avec le nucléaire (a contrariode l’ouest de Honshu qui porte en mémoire le destin tragique des hibakushas, les survivants d’Hiroshima) ne peut guère contester ces choix énergétiques. Pas plus que les six préfectures qui le composent et se disputent cette manne nucléaire qui comprend aussi le stockage et le retraitement des déchets nucléaires usés. Une première au Japon réalisée en partenariat avec le groupe français Areva sur le modèle déjà développé à La Hague. Pour l’heure, l’usine de Rokkasho construite dans les années 1990 à l’extrême nord du Tohoku a reporté, en décembre 2017 et pour la vingt-troisième fois consécutive, sa mise en route. Le site qui a déjà englouti plus de 20 milliards d’euros et accuse un retard d’une vingtaine d’années devrait stocker le très controversé MOX (un mélange d’oxyde de plutonium et d’oxyde d’uranium, qui recycle une partie du combustible déjà utilisé) produit et exporté par Areva (6).

Avec son littoral propice au refroidissement des réacteurs en l’absence de réseau hydrographique important au niveau national, la préfecture de Fukushima s’est portée candidate, épaulée par la ville éponyme et les multiples communes hébergeant la centrale (Futaba, Okuma). À 225 km au nord-ouest de Tokyo, l’approvisionnement énergétique se situe à bonne distance. Six réacteurs nucléaires sont donc progressivement construits entre 1967 et 1979. La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi est dans toutes les têtes. L’éloge de l’ombre chère à l’écrivain Tanizaki n’est plus (7).

La fée électricité est une corne d’abondance. Les multiples et conséquentes aides étatiques qu’elle déclenche (subventions, fiscalité avantageuse) irriguent avec largesse le tissu économique régional. Les édiles bénéficient d’énormes budgets de fonctionnement (sept à dix ans d’autonomie pour la ville de Fukushima) ; gages de popularité transformable en gains électoraux. Les initiales de l’exploitant nucléaire, la Compagnie d’électricité de Tokyo (Tepco) arpentent tous les plans touristiques de Fukushima. La « ville sous le château » cède le pas à la « ville sous la centrale » En filigrane, cette théorie du ruissellement chère à certains économistes qu’incarne le pharaonique stade de Base-ball Azuma de Fukushima inauguré en 1986.

Si éloge de l’ombre il y a, elle n’est plus à chercher dans ce clair-obscur qui donnait à chaque chose son essence intime, sa lumière tout intérieur selon Tanizaki mais dans cette collusion entre l’Etat, les collectivités locales (Préfecture, municipalités) et l’exploitant nucléaire si peu scrupuleux. Outre près de 200 incidents dissimulés entre 1984 et 2002, des rapports d’inspection falsifiés (8), Tepco ignora les recommandations d’un rapport qui en 2009 lui signalait un risque de tsunami avec une hauteur de vague supérieure aux prévisions établies. La vague, près de trois fois plus haute que la digue, arriva moins d’une heure après le séisme. Les systèmes de refroidissement de secours des réacteurs nucléaires noyés, trois réacteurs (sur six) entrèrent en fusion en expirant leurs souffles mortifères.

Sept ans plus tard, les suites de la catastrophe nucléaire prennent un nouveau tournant. À l’aune d’une réalité désormais évidente: l’ampleur des tâches. Vertigineuse ! Que ce soit pour démanteler la centrale ou décontaminer les sols, l’eau. Comment trouver la main d’œuvre prête à le faire ? Tepco multiplie les niveaux de sous-traitance (9) avec pour conséquence à mesure que les preneurs d’ordre se succèdent à distance de l’exploitant principal, d’être plus laxistes en matière de compétences et de critères d’embauche. Les employeurs, parfois phagocytés par les yakuza (10) font alors preuve d’un pragmatisme propice aux intérêts de chacun : du salarié prêt à mettre sa vie en danger pour gagner un tout petit plus en dépassant le seuil d’exposition critique en zone contaminée, jusqu’à l’exploitant en quête constante d’un main d’œuvre qui se raréfie face aux dangers qui se multiplient sur ces chantiers hors norme et inédits.

Plus de 60 000 personnes sont déjà intervenues dans la centrale depuis 2011. 6 000 personnes travaillent quotidiennement au démantèlement des réacteurs qui ont fondu. La principale difficulté étant de localiser et de maîtriser le corium, cet amalgame hautement radioactif issu de la fusion de combustibles nucléaires avec les matériaux métalliques qu’il agrège à son passage. Certaines images fournies par Tepco en janvier 2018 montrent que le corium a déjà percé la cuve du réacteur N°2 et s’attaque désormais au radier (la base en béton) de la centrale ; ultime protection avant que ce magma corrupteur ne contamine les nappes phréatiques qui sourdent dans l’océan Pacifique.

Combien de personnes déjà condamnées à des doses mortelles ? « Difficile de répondre commente Cécile Asanuma-Brice, chercheuse en sociologie urbaine (associée au centre de recherche de la Maison Franco Japonaise, CNRS). Les autorités s’accordent à reconnaître 17 victimes de la centrale au moment de l’explosion, puis les autorités annoncent chaque années de nouvelles morts d’ouvriers pour des raisons diverses et variées. En 2015, un rapport du ministère de la santé, du travail et du bien être annonçait 4 morts supplémentaires de doses létales , en 2016 la NHK news relevait une nouvelle mort de travailleur , en 2017 le même ministère reconnaît que 4 travailleurs de la centrale avaient déclenché un cancer suite à des surdoses dont 3 leucémies …On peut néanmoins considérer que ce nombre est très largement sous estimé. » Pourra t-on encore demain renouveler cette main d’œuvre corvéable alors que le démantèlement devrait prendre encore quarante ans ? Si la recherche en robotique marche à plein régime, les tâches titanesques demeurent actuellement des plus rudimentaires. 400 tonnes d’eau sont déversées et contaminées chaque jour pour refroidir les cœurs fondus des réacteurs. Plusieurs milliers de tonnes en partie traitées, mais toujours chargées de tritium, ont été rejetées dans le Pacifique. Et plus d’un million de mètres cube d’eau sont à ce jour stockés dans quelques 600 réservoirs, dans l’attente d’une autorisation de rejet dans la mer, à laquelle s’opposent pêcheurs et villageois.

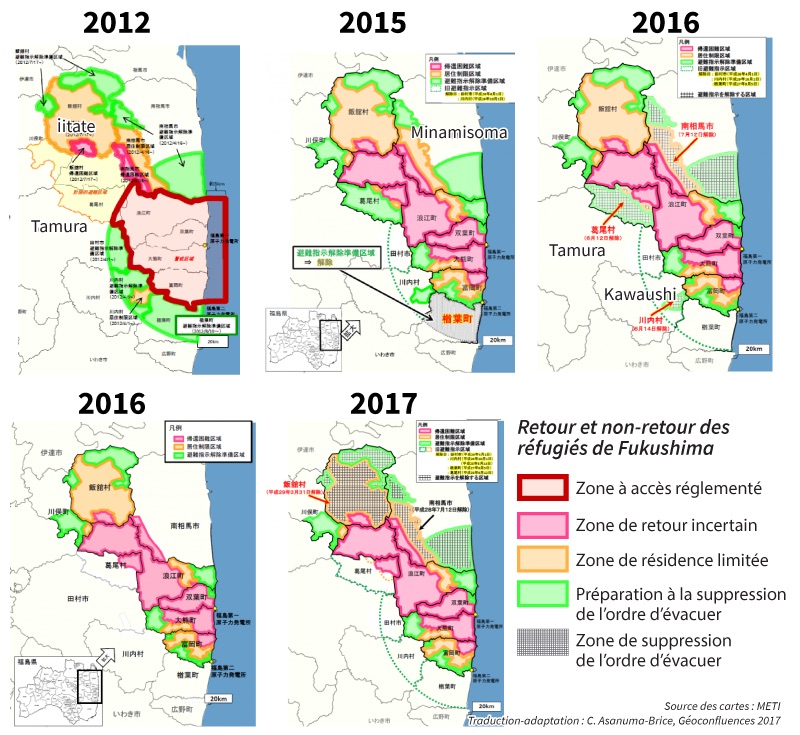

Par ailleurs 600 kilomètres carrés font l’objet d’une décontamination en dehors de la centrale. Progressivement le gouvernement acquiert auprès de milliers de propriétaires ces terrains destinés à accueillir des millions de mètres cubes radioactifs, annexant mois après mois, kilomètre carré après kilomètre carré, ces communes abandonnées à proximité de la centrale. Une tâche digne de Sisyphe car la terre raclée en surface est bien souvent entreposée quelques kilomètres plus loin au risque de disperser la radioactivité et de contaminer les travailleurs pour des résultats bien incertains à l’échelle de la Préfecture de Fuskushima. 70% de sa superficie sont occupés par des forêts et montagnes qui ne seront, pourront jamais être décontaminées. Au moins 15 millions de mètres cubes de terre et de déchets contaminés reposent dans de grands sacs en toile noire plastifiée dont la durée de vie est limitée à trois ou quatre ans en moyenne quand ils ne sont pas éventrés. Ceux qui affichent moins de 8000 becquerels par kilo sont réutilisés dans le bitume pour les travaux de ponts et chaussée.

Ces opérations de nettoyage répondent à un objectif capital pour le gouvernement: rassurer les habitants afin qu’ils viennent revivre dans leur village d’origine. Quitte à augmenter le seuil de radioactivité acceptable comme le fit dès avril 2011 le gouvernement. Les taux pour la population, d’ordinaire à 1 millisieverts (mSv) passaient ainsi à 20 mSv (soit le taux acceptable en temps normal pour les travailleurs du nucléaire) tandis que les taux pour les travailleurs de la centrale étaient relevés dans un premier temps à 100 puis à 250 mSv selon l’urgence de la situation (11)

Des scientifiques japonais comme le docteur Shunichi Yamashita, conseiller du gouvernement sur les risques sanitaires liés à la radioactivité, affirmait même lors d’une intervention publique du 24 avril 2011 : « Il n’y aura absolument aucun effet sur la santé tant que le niveau de pollution environnante sera inférieur à 100 microsieverts par heure » (soit 867 mSv !) « Pour dire la vérité, avait-il déclaré le 21 mars 2011, les radiations n’affectent pas les gens qui sourient, mais ceux qui sont soucieux » faisant écho à ce proverbe japonais : « Le bonheur arrive à ceux qui rient » (12). Scientifique disqualifié ? Déclaration obsolète sept ans plus tard ? En mars 2018 Yamashita est nommé directeur de l’hôpital central de Fuskushima. Pour convaincre les réfugiés encore réfractaires à l’idée d’un retour (environ un tiers des 160 000 personnes évacuées), l’État emploie désormais des moyens plus coercitifs : le 31 mars 2017, il supprimait les aides inconditionnelles au relogement qui leur permettaient de vivre en dehors des zones irradiées. Conséquences : près de 27 000 personnes (hommes, femmes, enfants) n’ont d’autre choix que de regagner leurs terres contaminées.

D’autres stratégies sont plus sournoises. En témoigne cet appel à la résilience distillé dans l’esprit des victimes. Le programme ETHOS Fukushima (13) apprend aux habitants à vivre dans un milieu contaminé : des manuels scolaires ont été distribués, apprenant à gérer la vie dans un tel environnement, ou des campagnes télévisuelles ont été lancées en faveur des produits frais en provenance de la zone contaminée vantant l’efficacité de la décontamination, qui n’a toujours pas été prouvée. À en croire les promoteurs de cette campagne (dont le Centre d’étude sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire aux ressources en partie assurées par ses « contrats passés avec l’industrie nucléaire »), l’environnement contaminé serait moins nocif pour les populations que la « radiophobie » ou le stress provoqué par ces douloureux déracinements, sources de 1300 décès prématurés dans la seule préfecture de Fukushima. « On nous dit qu’il n’y a pas de problème. (…) Mais on ne peut aller ni en montagne, ni s’approcher des rivières, ne pas aller à droite, ni à gauche (…) Pourquoi devrions-nous rentrer dans un village désert où l’environnement ne nous permet pas de vivre librement et en sécurité » rétorquent les habitants concernés (14). Conditions de vie épouvantables auxquelles donnait tout récemment écho le Fukushima Minpô dans son édition du 3 mars 2018, en rappelant que depuis la tragédie, 2211 personnes se sont suicidées ou laissées mourir par manque de soin ou de médicament. Sans occulter la hausse des cancers de la thyroïde détectés chez 197 personnes (enfants de moins de 18 ans) sur un échantillon de 380 000 individus (15).

Si Tepco a finalement été jugé, le 22 septembre 2017, responsable de l’accident nucléaire de Fukushima, l’État lui est blanchi et va pouvoir produire des contre-vérités « pour que la population soit rendue ignorante des dégâts réels provoqués par le nucléaire » souligne Cécile Anasuma-Brice. La production d’ignorance – l’agnotologie – est au cœur de ses méthodes de persuasion qui visent à jeter le doute, la confusion dans les seuils de radioactivité tolérés par l’organisme humain. L’État et les différents acteurs du nucléaire étendent leur emprise, asservissant nombre de scientifiques à leurs visées politiques tuteurées par des impératifs politico-économiques. Car le pays, martèle le premier ministre conservateur Abe Shinzo (réélu par le parlement en octobre 2017) ne peut se passer de cette énergie nucléaire, qui représentait 30 % de l’électricité produite au Japon avant le 11 mars (16).

Aujourd’hui dans le pays cinq réacteurs sont de nouveau en activité et dix-neuf seraient en attente d’une autorisation. Malgré tout, la voie vers la banalisation de la radioactivité – avec pour corollaire le déni de réalité – se dame à grands pas. La commission exécutive du Comité international olympique (CIO) en charge des Jeux d’été à Tokyo en 2020 a approuvé en mars 2017 la proposition d’organiser des matchs sur le stade de base-ball Azuma de Fukushima, (à 90 km au nord-ouest de la centrale) qui sera rénové pour l’occasion. « Des tarifs préférentiels seront peut-être réservés aux natifs du Tohoku » ironise M. Takeda, un déplacé de Fukushima rencontré lors de la visite de l’école élémentaire d’Arahama, avant de se raviser :« Pas sûr, nous sommes devenus les parias du Japon. Vous savez, certains croient encore que nous sommes contagieux ».

© Philippe Pataud Célérier, texte et photos, Le Monde Diplomatique, avril 2018.

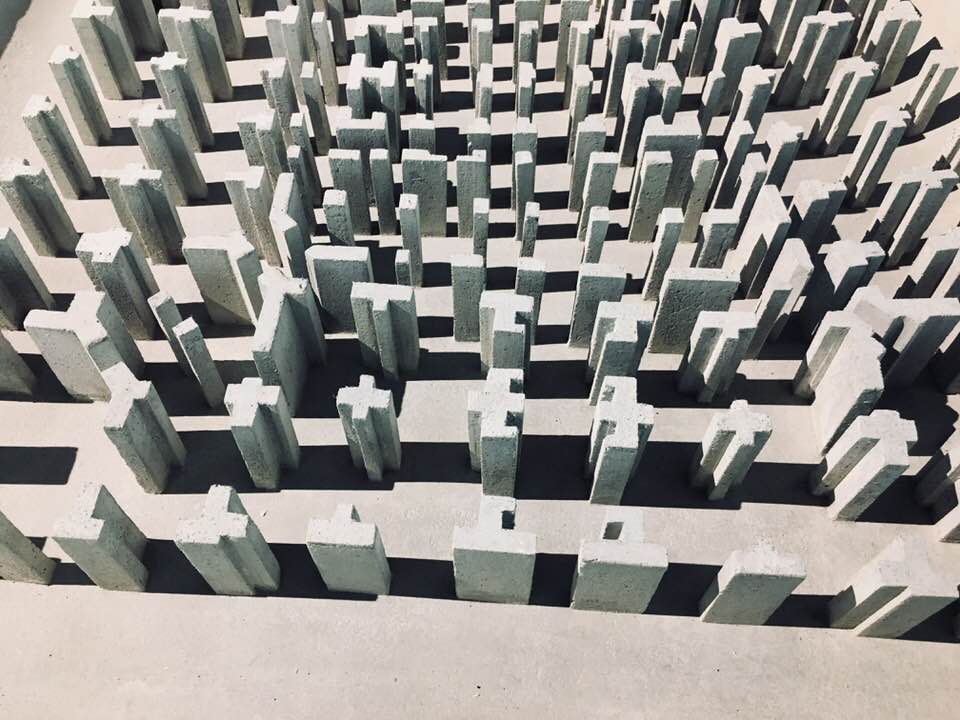

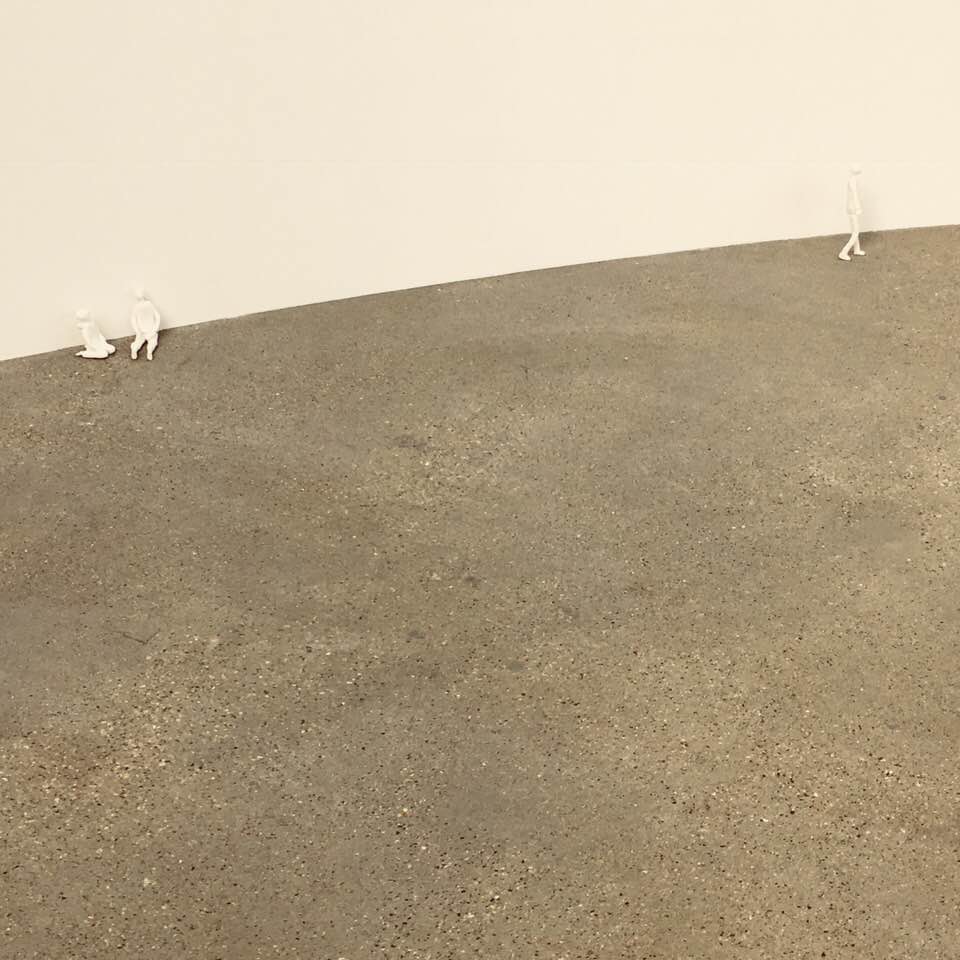

Les photographies ont été prises à la Fondation Cartier pendant l’exposition de Junya Ishigami

figure singulière de la jeune scène architecturale japonaise, (30 mars-10 juin 2018).

Nouvel article : Fukushima, un douloureux retour, Cécile Anasuma-Brice, Philippe Pataud Célérier, Le Monde Diplomatique, mars 2021.

Notes :

- (1) Voir articles du Monde Diplomatique : Le Japon nucléaire ou l’hubris puni, avril 2011.

- (2) Le monde après Fukushima, Ken’ichi Watanabe, Kami Productions, 2013.

- (3) Tsunami-hit Rikuzentakata rebuilding on raised ground, hoping to thrive anew, Reiji Yoshida, Japan Times, 7 mars 2017.

- (4) Journal des jours tremblants, Après Fukushima, Verdier, Paris, 2012.

- (5) La ville de Tono (préfecture d’Iwate) est liée au souvenir de Yanagita Kunio, père de l’ethnologie japonaise.

- (6) Mélange d’OXyde de plutonium et d’OXyde d’uranium.

- (7) L’éloge de l’ombre, Tanizaki, Verdier, 2011.

- (8) Tepco must probe 199 plant check coverups Japan Times, 2 février 2007.

- (9) Au cœur de Fukushima, Kazuto Tatsuta, journal d’un travailleur de la centrale nucléaire 1 F, 3 tomes, Bruxelles, Kana, 2016.

- (10) Les yakuza font peau neuve, Philippe Pons, Le Monde 3 avril 2017.

- (11) Après la catastrophe, le seuil de protection de la population fixé par les règles internationales de protection est passé de 1 à 20 millisieverts (mSv) par an au Japon puis à toute l’Europe, Journal Officiel de l’Union Européenne, 17 janvier 2014. Lire : Fukushima : temps de la fin contre fin des temps, 22 mars 2016, Cécile Asanuma-Brice; À Fukushima, la population est dans une situation inextricable, 11 mars 2016, CNRS le Journal.

- (12) Extrait du discours du 21 mars 2011 du Dr Shunichi Yamashita, professeur à l’université de Nagasaki (médecine moléculaire et recherche sur la radioactivité).

- (13) La politique du logement à Fukushima via la production de l’ignorance, Symposium Lost in ignorance, MFJ, Tôkyô.

- (14) « Les migrants du nucléaire », Géoconflence, 18 octobre 2017, Cécile Asanuma-Brice. Lire aussi : Franckushima, coordonnée par Géraud Bournet, Lutopiquant Edition, Domène, 2016.

- (15) Billes de césium à Fukushima, incertitude scientifique contre certitude politique Octobre 2017, Libération, Japosphère.

- (16) Sans compter que ce nucléaire civil peut servir à des fins militaires. Abe Shinzo n’a de cesse de vouloir réviser la Constitution pacifiste, rédigée après guerre. La menace de la Corée du nord, le conflit territorial autour des îles Senkaku – Diaoyu de mer de Chine orientale avec la Chine renforcent cette idée

L’auteur tient à remercier tout particulièrement Cécile Anasuma-Brice – Chercheure associée à l’université Lille-CLERSE-UMR CNRS 8019, chercheure associée au centre de recherche de la Maison Franco – Japonaise UMIFRE CNRS (Tôkyô) – pour sa relecture attentive et ses conseils judicieux. Ainsi que Corinne Atlan, traductrice (son dernier ouvrage : « Compléter les blancs » et Corinne Quentin, traductrice entre autres de Oé Kenzburo, L’écrivain par lui même.

Carte du Japon / Tohoku. © DR

Autres traductions :

En anglais : Japan’s forever tainted land

En espagnol : En Fukushima, una catastrofe banalizade

En portugais : Em Fukushima, uma catástrofe banalizada

En norvégien : Bagatellisering av en katastrofe ;