Daido Moriyama, le regard à l’instinct

Figure majeure de la photographie japonaise contemporaine, Daido Moriyama fait l’objet en 2016 de nombreuses expositions. Si la Fondation Cartier présentait récemment les tout derniers travaux du photographe, le BAL permet d’en saisir la genèse ; d’explorer ces radicalités visuelles affûtées par les bouleversements sociopolitiques qui secouèrent le Japon dans les années 1960. La revue Provoke – réimprimée aujourd’hui – à laquelle participa Moriyama, témoigne toujours de cette fulgurante rupture esthétique.

Daido Moriyama patiente tout de noir vêtu, simple, discret. La conférence de presse va bientôt commencer. Le photographe fume appuyé contre l’une des cloisons en verre qui charpentent le bâtiment de la fondation Cartier. Un cube opaque ou cristallin, selon les lumières. Mais quand les murs perdent soudain leur tain de glace, des images surgissent derrière les vitres, comme aimantées par le flux urbain au dehors « J’aime bien ça. On dirait des panneaux publicitaires. Voir mes photographies revenir là où je les ai prises dans la rue, dans la vie. C’est bien. C’est mieux que de les voir encadrées, statiques et mortes » souffle Moriyama. (1)

Pour la seconde fois en dix ans, le photographe japonais expose ses photographies à la Fondation Cartier : 86 tirages en couleurs cette fois, grand format (2). Moriyama sourit timidement du haut de ses 78 ans, la peau tavelée, le crâne toujours casqué par une chevelure d’une noirceur de corbeau. Un oiseau qu’il a maintes fois photographié dans les rues de Tokyo et dont il partage l’acuité de l’œil condamné aux aguets. « Mon regard est sans cesse attiré par cette ville remplie de trésors cachés ». Qu’ils soient tapis dans l’ombre grasse d’une ruelle (mégots, bourre de fils électriques, tuyauteries de souffleries, gaines d’aération…) ou exposés à la lumière crue d’un néon (gros plan sur des lèvres mâchées par les rouges à lèvres, affiches publicitaires, fourche pubienne moussant sous les résilles…), rien n’échappe à son œil. Pas davantage à ses pas.

Moriyama marche. Inlassablement. Un mouvement du corps synchrone avec la mobilité urbaine. « J’ai une heure, je marche. Marcher est essentiel à mon regard ». Presque une mécanique corporelle qui ajuste instincts et instants, pas à pas, aussi sûrement que les perforations d’un film argentique entraînent l’émulsion, image après image, jusqu’à l’ouverture lumineuse, irradiante ; le flot de lumière imprimant, imprimé. Moriyama habite Osaka. Il veut devenir matelot. Échec. « Je n’étais pas bon élève ».

De cette mer absente, il garde pour cap son vaste horizon, préférant aux viseurs forcément trop étroits son champ de vision. À portée de mains, son appareil photo. Petit, compact, noir, patiné. « Pour moi un appendice presque naturel ». Aussi pugnace qu’une truffe qui fouille et flaire « là où ça pue l’humain », il flotte au bout d’une main, doigt sur l’obturateur, déclenche à la volée, sans cadrer ni viser, comme un chien lève la patte. À l’instinct dans un coin du visible. Renifler le réel. Un « besoin presque canin de tourner dans les mêmes coins ».

Dans les années 1970, il réalise son autoportrait. En sortant d’un hôtel, là, ce chien pelé, errant, l’œil blanc, enragé, soumis, traqué. La posture addictive, gueule mi-ouverte, orbes hallucinés, l’étincelle du manque. Moriyama qui vit alors une période difficile flaire le juste temps. Il shoote. Au développement, l’effet de miroir est saisissant. Le photographe observe son double canin. Mais si le chien marque son passage en temps réel, Moriyama sait qu’il imprimera sa présence dans un temps toujours différé : celui du livre qui viendra. « En fait je me suis aperçu que je photographie pour faire des livres ». « Mémoires d’un chien » son autobiographie sera publiée quelques années plus tard (3).

Chez Moriyama, la marche est d’abord une démarche qui associe locomotion et cognition. À rebours de ces déplacements modernes (2,5 millions de voyageurs passent quotidiennement en gare de Shinjuku, à Tokyo) qui transforment « le voyageur transporté en passager (…) ne se déplaçant plus mais étant déplacé d’un endroit à un autre » ; faisant fi de « ce qu’il voit, entend et ressent au cours du transport n’ayant absolument aucune incidence sur le mouvement qui le fait avancer » (4).

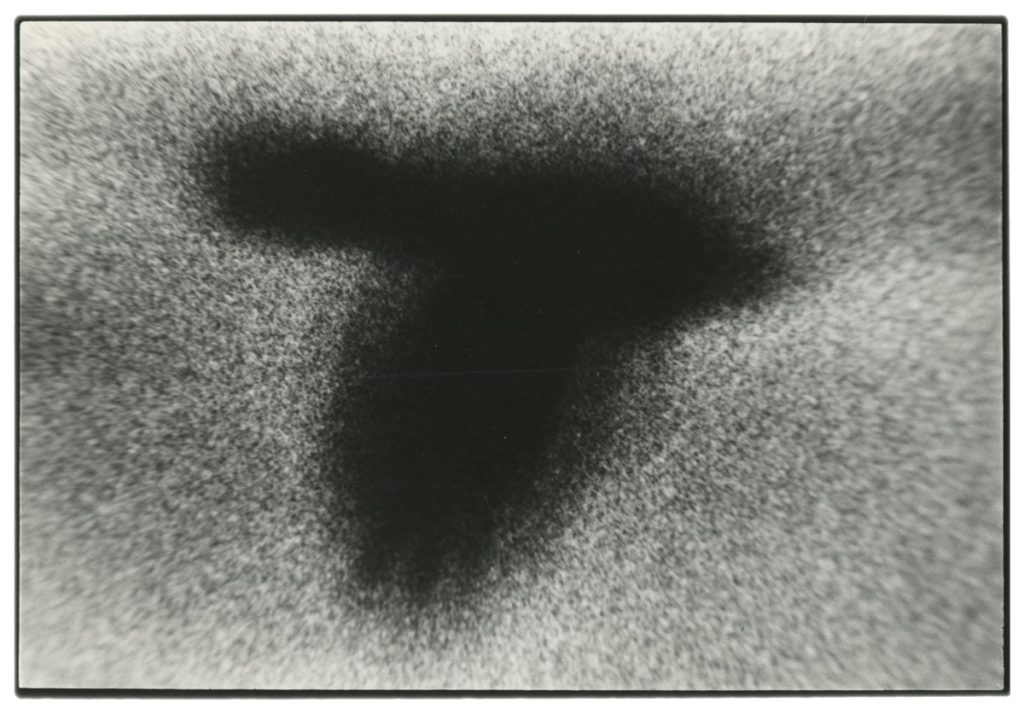

From Record no. 10 (2008) © Daido Moriyama Photo Foundation

Daido Moriyama, Shinjuku, 2000-2004 © Daido Moriyama

Une errance profondément subversive dans un espace urbain organisé (il suffit d’observer le nombre de marques au sol quadrillant le carrefour piétonnier de Shibuya, un arrondissement de Tokyo), rationalisé par les injonctions de fonctionnalités toutes entières dictées par une société seulement soucieuse de survie matérielle. Avec ces flux d’hommes et de femmes aux pas cadencés, divisés selon les aires de production pour les uns, de consommation pour les autres.

Trop peu pour Moriyama dont la marche est invariablement attirée par ces non lieux, ces faubourgs, ces marges sans lesquelles il ne pourrait y avoir de centre, de « vrais bourgs »; « C’est la marge qui tient la page » rappelait Godard. Moriyama fait ainsi écho au mot d’ordre d’un Breton ou d’un Debord qui, chacun en leur temps, stipendiait ces déplacements sans autres buts que de se rendre au… travail, à l’ennemi ; sauf à l’évidence de cette assignation qui rime avec soumission et à laquelle surréalistes et situationnistes répondront par la flânerie sur le mode indocile de la dérive (5).

Ce faubourg, « monstre aux couleurs franches, débordant de vie, parcouru de constants soubresauts (…) qu’arpente Moriyama c’est Shinjuku, un quartier populaire du nord-ouest de Tokyo, l’une des portes d’Edo (ancien nom de la capitale). Ses loyers modérés, son mode de vie éloigné de l’implacable uniformité imposée par le shogunat Tokugawa (1603-1867) – selon l’adage « Le pieu plus haut que les autres sera enfoncé » – attirent tous ceux qui veulent garder la tête hors des clous.

Écrivains, travestis, prostitués, déserteurs, acteurs, artistes, yakusas (maffieux) affluent après guerre dans ce quartier où doit être reconstruit un théâtre dédié au kabuki. Si le projet échoue, le nom reste tout comme les mœurs débridées des acteurs d’autrefois. Kabuki-cho devient le quartier chaud de Shinjuku où déambule Moriyama depuis plus de quarante ans. « Probablement parce que doivent exister, entre mon tempérament et celui de Shinjuku, quelques ressemblances indéfinissables ». Et des possibilités de rencontres inépuisables. Moriyama a 23 ans en 1961 quand il croise le photographe Eikoe Hosoe (né en 1933). Pour le jeune autodidacte (il a un diplôme de graphisme en poche) tout juste initié à la photographie par le photographe Takeji Iwamiya (1920-1989), cette aubaine est de taille et il va en tirer aussitôt profit : il devient l’assistant d’Eikoe sur l’une des séries photographiques les plus emblématiques de l’après guerre : « Ordeal by roses » une mise en scène et en forme très avant-gardiste autour de l’écrivain Mishima. Moriyama s’installe définitivement à Tokyo. Son premier livre, Japan : A photo Theater, sort quelques années plus tard, en 1968 (6). De tous les lieux qui font Shinjuku, Golden Gai (Rues de l’or ) est sans doute celui où Moriyama passe le plus clair (-obscur) de son temps. Dans cette enclave quadrillée de venelles et flanquées de cahutes aussi grandes que des alcôves, un imaginaire sans frontière circule de bars en bars. L’un porte le nom de La jetée en hommage au film éponyme du cinéaste documentaire Chris Marker.

Parmi les habitués des cinéastes, Oshima Nagisa (1932-2013), Shōhei Imamura (1926-2006) ; des photographes, Nobuyoshi Araki (1940) (7), Takuma Nakahira (1938-2015), Masahisa Fukase (1934-2012) sans oublier Shomei Tomatsu (1930-2012) avec lequel Moriyama monte et anime des ateliers de photographie pour présenter leurs travaux respectifs. « C’était l’époque où, dans une sorte de délire, j’allais photographier les coins les plus reculés des ruelles. L’époque du printemps des luttes politiques, à la veille des manifestations de 1970 contre le renouvellement du traité de sécurité nippo-américain. L’époque de la galerie Camp, que je gérais avec d’autres photographes de ma génération (…) » (8). Un espace précieux.

La photographie est principalement exposée dans des galeries appartenant à des fabricants d’appareils photos plus soucieux de promouvoir leurs performances technologiques que de partager un regard expérimental – un partage du sensible – qui bouscule les codes visuels jusqu’au fondement même de la pratique photographique. Ce que Yuri Mitsuda, historien d’art, synthétisera en trois adjectifs: granuleux, flou, sans mise au point (are, bure, boke). Une photo ratée, concluront certains, oubliant le contexte qui pousse cette nouvelle génération de photographes à privilégier l’instinct, la nature, sauvage, indomptée sur l’esthétisme policé, éculé par les conventions morales d’une société compromise à l’aune de l’histoire et qu’ils abhorrent, rejettent violemment.

En 1968, l’heure est aux convulsions. Le fond, la forme, tout doit être remis en cause. La revue d’avant-garde Provoke (9) publie en trois numéros ces regards affranchis. Takuma Nakahira et Koji Taki ses fondateurs, Yutaka Takanashi, Shomei Tomatsu, Moriyama (qui l’a rejointe en 1969) incarnent plastiquement ces mouvements contestataires (sociaux, universitaires…) qui fustigent l’impérialisme américain (qui garde des bases militaires au Japon et fait la guerre au Vietnam). Et ils sont prêts à tout pour exprimer leurs colères, leur malaises; jusqu’à plonger leur regard dans l’empire visuel d’un Robert Capa, Robert Frank, Gary Winogrand, William Klein. Autant de regards singuliers qu’égrène dans son sillon la puissante étrave américaine et qui influenceront Moriyama.

Avec peut-être en sus cet héritage visuel qui hante les regards depuis le traumatisme atomique. Comment ne pas voir dans ces silhouettes charbonneuses au grain éclaté, presque carbonisé, le souffle dévastateur d’une lumière et d’une chaleur inouïes ?

Dans les pas de Tatsumi Hijikata (1926-1986), proche d’Eikoe Hosoe et fondateur du butô, cette danse qui vient d’inventer ses corps obscurs et meurtris. La photographie « are, bure, boke » en est consciemment ou inconsciemment l’ombre portée.

« Je n’ai jamais voulu faire de la photo documentaire. Je ne fais que des instantanés ; jamais d’images préconçues. Pas de messages à faire passer. Je prends des images beaucoup. Je dis souvent d’ailleurs que la quantité est indispensable à la photographie » Une profusion rendue plus facile avec le numérique que Moriyama utilise depuis les années 2000. Plus de 30 000 photographies en seulement quinze ans. Mais pourquoi prendre autant d’images ? Défiance vis à vis d’un visible trop fragile pour lequel il faudrait cumuler les pixels, les points de couture comme on repriserait à coups d’images une réalité condamnée à filer inexorablement ?

« Enfant, je ne suis jamais resté très longtemps à la même place. On déménageait sans cesse. Mon père était courtier en assurance. Je n’ai pas vraiment d’origine ; de « petit village », comme on dit en japonais. Je suis né dans cette culture mixte japonaise et américaine. Je l’ai juste acceptée. Je n’ai pour souvenir que des images disparates. Des fragments visuels qui sont aujourd’hui ma seule réalité. Au Japon, tout va toujours très vite ». Moriyama a sept ans quand son pays capitule le 2 septembre 1945. Pour la seconde fois en vingt ans (après le séisme de 1923), Tokyo est réduite en cendres. De cette période ne restent que des images. Des copies d’un réel disparu mais des matériaux à part entière de cette réalité qui tisse aujourd’hui nos représentations. « Car l’image a une capacité de renaissance infinieselon le contexte, qui, comment, on l’observe etc. Si cela ne tenait qu’à moi, je garderai toutes mes images ; je ne sélectionnerai jamais rien. » D’autant plus qu’entre ce qui est photographié et ce que la photographie de Moriyama nous donne à voir il y a, de l’un à l’autre, comme un passage de témoin à charge fictionnelle. Moriyama n’hésite pas à convertir devant l’écran de son ordinateur une photographie prise en couleurs en noir et blanc ; à l’associer, l’enchevêtrer avec d’autres images, matières, formes, couleurs pour achopper sur des sens qui ne sont jamais assignés ; des images réelles mais libres des réalités qui généralement les conditionnent. Comme on retrouve à la même échelle, en grand format, l’une au-dessus de l’autre, la photographie d’un mégot jeté et celle d’un mendiant recroquevillé ; deux images qui par interaction échafaudent plus violemment encore une figure commune de l’exclusion : en personnifiant l’un, le mégot et en chosifiant l’autre, le mendiant.

« J’aime privilégier le grain, le contraste, les associations de formes, de matières plus que les rapports de temps ou d’espaces pour obtenir un pouvoir d’abstraction plus fort, propre à la fiction ; plus à même d’exprimer mon monde intérieur ; ce que je vois, ressens instinctivement quand je marche dans les rues de Tokyo ou d’autres villes…sans but bien sûr ». Mais avec un pas d’avance, toujours, sur la marche du monde.

Philippe Pataud Célérier – Le Monde Diplomatique, juillet 2016

Tous mes remerciements à Daido Moriyama et à la Fondation Cartier.

Entretien filmique avec D. Moriyama.

Notes :

- (1) Site officiel du photographe

- (2) Daido Tokyo, Daido Moriyama, Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris 2016. Catalogue de l’exposition Daido Tokyo : 6 février-5 juin 2016. www.fondation.cartier.com

- (3) Daido Moriyama, Mémoires d’un chien, 1984 réédité par les Editions Delpire, Paris, 2016.

- (4) Une brève histoire des lignes, Tim Ingold, Zone Sensible, Bruxelles, 2011

- (5) Guide psychogéographique de Paris, Guy Debord, Permild & Rosengreen, Copenhague, mai 1957

- (6) Japan : A photo Theater, Muromachi-Shobo, Tokyo, 1968. Voir aussi : Farewell Photography, Daido Moriyama, Shashinhyoronsha, Tokyo, 1972.

- (7) Araki, Musée Guimet, Paris : 13 avril-5 septembre 2016. Voir aussi le numéro spécial de la revue Insensée, Paris consacrée à la photographie japonaise. linsense.fr/linsense-photo

- (8) Extrait de la préface du catalogue Daido Tokyo, Fondation Cartier, Paris, 2016.

- (9) Provoke / Between Protest and Performance/ Photography in Japan 1960-1975, co-édition Steidl et Le Bal, 2016 édité pour l’exposition éponyme qui se tiendra au BAL (14 septembre au 11 décembre 2016). www.le-bal.fr Voir aussi Tokyo 1955-1970: A New Avant-Garde, Doryun Chong, with essays by Michio Hayashi, Miryam Sas, and Mika Yoshitake, MOMA, New-York, 2012.