Idle no more : quand les femmes autochtones se réveillent

« Idle no more ! » (« Fini l’inaction ! ») : depuis décembre 2012, ce mot d’ordre rallie la communauté autochtone du Canada qui, de la Colombie-Britannique au Nouveau-Brunswick, réclame justice sociale, égalité des sexes et respect des droits territoriaux. Fer de lance du mouvement : les femmes autochtones soumises à une violence sociale et raciale largement ignorées malgré le nombre de féminicides effarant. Enquête sur une réalité stupéfiante.

Feed the Hungry ! Eat the rich ! » Pancartes aux poings, une quinzaine de personnes défilent devant l’entrée du Pidgin, le restaurant flambant neuf de Downtown Eastside (DTES), le code postal le plus pauvre du Canada dit-on ici. Le quartier historique de Vancouver est traversé par deux grandes artères Mains et Hastings ; « Pain and Wastings » (Souffrance et désolation) ironisent ses habitants.

Dix blocs à peine enchâssés entre les quartiers touristiques de Gastown et de Chinatown où déambulent, l’œil hagard et le pas mécanique derrière les roues d’un caddy, près d’un millier de sans-abris. Parmi eux des toxicomanes, des alcooliques, des dealers, des prostituées, toutes les figures de l’itinérance rassemblées en quelques rues dans cette ville où les hivers seraient les moins rigoureux du pays.

« Idle no more ! » (La passivité c’est fini !, Fini l’inertie » reprennent les manifestants. « Yeaaa ! no more ! » surenchérît karen, une trentenaire d’origine Salish, descendante de l’une de ces Premières Nations qui occupèrent cette région (aujourd’hui la Colombie Britannique) bien avant l’arrivée des Européens. « Hier ils prenaient nos terres, aujourd’hui ils nous exproprient. Et demain? » Comme nombre d’autochtones (1) Karen se sent particulièrement visée par ce mouvement de gentrification qui transforme les logements sociaux en restaurants bobo. Peu nombreuses à Vancouver – moins de 2% de ses 650 000 habitants – les populations autochtones représentent 30% des sans abris de la ville. Davantage à DTES où se concentrent nombre de services sociaux et médicaux (2). « Nous sommes toujours surreprésentées dans les statistiques négatives, commente Karen. Pourtant Dieu sait si ici on a voulu nous éliminer, nous femmes autochtones ! Pickton ça vous dit quelque chose ? «

Robert Pickton. Éleveur de porcs ; tueur en série. Ses victimes ? Les personnes les plus vulnérables de DTES ; une majorité de prostituées, que l’origine ethnique et l’infortune sociale condamnent à l’oubli. « Abandonnées deux fois ! Par la société et la police », a récemment conclu la Commission indépendante Wally Oppal chargée de faire toute la lumière sur les innombrables négligences commises par le Service de police de Vancouver et la Gendarmerie Royale du Canada (3). Négligences frôlant la complicité criminelle quand ces mêmes autorités ignoraient le témoignage d’une femme miraculeusement épargnée par l’assassin. Pourquoi ? Le témoin était une prostituée d’origine autochtone. « Préjugés défavorables généralisés de la part des policiers (…)» souligne la commission. Pickton est arrêté cinq ans plus tard. Entre temps combien de victimes supplémentaires ? De 1995, année des premières disparitions, à 2002, date de son arrestation, 64 femmes disparaitront. Mais le plus difficile était à venir. Des 49 homicides dont Pickton s’était vanté avant de se rétracter, (les ADN de vingt-sept d’entre eux seront identifiés dans sa porcherie de Port Coquitlam) le verdict n’en retenait que six au deuxième degré, c’est à dire sans préméditation ; élément pourtant caractéristique de tout tueur en série. « Fini la passivité ! Déni de justice » hurlent les enfants des mères assassinées.

Pour être exceptionnelle cette affaire n’est pas unique. Des dizaines de femmes et filles autochtones ont été assassinées dans le nord de la Colombie-Britannique le long de cette autoroute 16 (724 km d’est en ouest, de Prince George à Prince Rupert, au nord de la Colombie Britannique) surnommée « l’Autoroute des larmes ». Maltraitées, soumises à de multiples violences domestiques et raciales, elles font aussi l’objet d’exactions policières qui peuvent aller jusqu’à l’agression sexuelle, souligne Human Rights Watch dans son rapport de 2013 (4).

Mais les témoignages sont rares, les femmes autochtones sont méfiantes quand elles ne sont pas résignées face au nombre effarant d’affaires non élucidées. Maryanne Pearce, chercheuse à l’Université de droit d’Ottawa a documenté 824 disparitions sur ces quarante dernières années (5). Un nombre largement sous-évalué par les autorités mais déjà vertigineux. (La Gendarmerie Royale du Canada confirmera le 1er mai 2014 avoir découvert 1186 cas de filles ou de femmes autochtones assassinées ou disparues au Canada au cours des 30 dernières années, ce qui constitue à ce jour l’estimation la plus élevée).

« Si les femmes et les filles de la population générale canadienne avaient disparu ou été assassinées au même rythme que les femmes et filles autochtones, on estime que le pays aurait perdu 18 000 femmes et filles canadiennes depuis la fin des années 1970 » rappelle Michèle Audette. La présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) réclame aujourd’hui une commission d’enquête publique nationale. Sa base de données Sœur par l’esprit (Sister in spirit) – près de 600 disparitions référencées – ayant vu ses financements coupés par le gouvernement fédéral. « Pourquoi le risque d’être assassiné pour une femme autochtone est-il trois fois plus élevé que chez sa consœur non autochtone ? » interpelle James Anaya rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à l’issue de sa visite canadienne en 2013 (6). Pour seule réponse une fin de non recevoir de Stephen Harper en ce printemps 2014.

« #IdleNoMore ». Au départ un « mot-dièse » (hashtag en anglais) lancé sur Twitter. Trois mots frappés par l’activiste d’origine Cri : Tanya Kappo. Par delà sa propre angoisse « Statistiquement parlant mes filles ont plus de chances de se faire assassiner que de faire des études universitaires ! » ils font écho à la colère de quatre femmes (trois sont autochtones) originaires du Saskatchewan. (Dans cette province du centre ouest canadien d’un million d’habitants environ, 60% des femmes disparues sont des autochtones alors qu’elle ne représentent que 6% de sa population !)

Sylvia McAdam, Jessica Gordon, Nina Wilson et Sheelah McLean protestent contre deux projets de lois (C-45 et C-38) adoptés par la majorité parlementaire du gouvernement Harper. Ces textes (400 pages chacune) votés à la va vite (sans possibilité de débat) ne sont pourtant pas sans effet. Le premier modifie la Loi sur les Indiens (1876). L’État peut désormais louer les terres d’une réserve sans avoir l’accord de la majorité des électeurs du Conseil de bande (l’organe politique et décisionnaire d’une collectivité indienne appelée Première Nation). Le second limite la portée de la Loi sur la protection des eaux navigables à seulement 97 lacs et 62 rivières, soit moins de 1% des eaux douces que compte le deuxième plus grand pays du monde (près de 10 millions de km2). [Précisons que ces 2267 réserves indiennes – seulement 617 sont habitées – ne représentent que 0,2% de la superficie totale du pays].

Ces nouvelles mesures (le Canada est le premier État à se retirer du protocole de Kyoto au vu des pénalités financières qu’il pouvait encourir pour ses émissions de gaz à effets de serre) visent à garantir aux investisseurs étrangers l’accès aux terres et aux importantes réserves prouvées de pétrole (les troisièmes dans le monde derrière l’Arabie Saoudite et le Vénézuela) issues des sables bitumineux (7). Ironie de l’histoire, celles-ci se trouvent surtout dans le Moyen Nord et le Grand Nord du Canada. Là où les autochtones ont été repoussés à mesure que les colons s’appropriaient en ce temps moins les sous-sols que leur surface (95% de la population canadienne habite dans les cent premiers kilomètres au nord de la frontière avec les États-Unis). La question des droits fonciers se pose avec d’autant plus d’acuité aujourd’hui que les enjeux économiques sont colossaux.

Jusqu’aux années 1920, cette question pouvait être éludée : « Les traités visaient principalement à obtenir des nations autochtones qu’elles abandonnent leurs droits territoriaux. En échange, l’État octroyait aux collectivités indiennes de minuscules réserves dont le fonctionnement était étroitement encadré par la loi sur les Indiens »,rappelle Jean Leclair, professeur de droit à l’université de Montréal. Mais aujourd’hui, ces droits fonciers ne peuvent plus être ignorés. Progressivement, la jurisprudence, puis la loi constitutionnelle de 1982, ont garanti aux autochtones des « droits ancestraux » – une notion si floue qu’elle doit être affinée par les tribunaux à chaque conflit territorial.

Dès 1990, la crise d’Oka qui dura 78 jours (du 11 juillet au 26 septembre 1990) a montré les limites de cette garantie juridique. Pendant soixante-dix-huit jours, les policiers de la Sûreté du Québec, puis l’armée du Canada ont affronté les communautés mohawks de cette municipalité voisine de Montréal. Sans même les avoir consultés, le maire d’Oka avait en effet décidé d’agrandir un terrain de golf sur des terres revendiquées par les Mohawks – dont un cimetière ancestral –, ce qui avait déclenché une révolte, matée fusil à la main.

Quai Branly, juillet 2014 © www.philippepataudcélérier.com

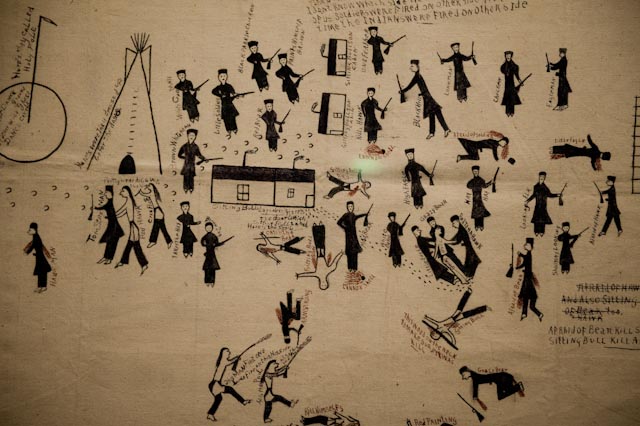

Dessin réalisé par Thomas Stone Man, un policier Dakota ayant participé à l’arrestation de Sitting Bull (vers 1920) © quai Branly / photo PPC

Un même sentiment d’injustice anime aujourd’hui le mouvement Idle No More, dont les revendications dépassent largement la question foncière. Chef de la réserve crie d’Attawapiskat (située au nord de l’Ontario), Mme Theresa Spence, devenue l’une des figures de proue du mouvement, a entamé une grève de la faim le 11 décembre 2012. Elle entendait ainsi dénoncer la catastrophe sociale qui menace les mille sept cents membres de sa communauté. Logements insalubres, chômage, salles de classe délabrées, points d’eau limités : tout cela à moins de cent kilomètres de la mine Victor, situé en territoire cri. D’une teneur exceptionnelle en gemmes, celle-ci est exploitée depuis 2008 par la société De Beers, le plus gros diamantaire du monde. Sur les 6,7 milliards de dollars de recettes prévues, la réserve n’a touché que 90 millions de dollars depuis son exploitation, qui plus est sous la forme d’une fiducie (La somme en question n’est pas remise directement à la bande, mais versée sur un fonds géré par le ministère des affaires autochtones et du Nord canadien). Symbolique et très médiatisée, la grève de la faim de Mme Spence a donné une ampleur nationale à ce mouvement, qui ne cesse depuis de s’étendre à travers des blocus ou des manifestations. Il a suscité une large prise de conscience. Les autochtones ont un taux de chômage deux fois plus élevé que la moyenne nationale (15 %) et une espérance de vie nettement inférieure à la moyenne du pays : neuf ans de moins pour les hommes et cinq pour les femmes (respectivement 68,9 ans et 76,6 ans). Fait notable, le mouvement est lancé, porté, défendu par les femmes ; non par les chefs de l’Assemblée des premières nations(APN), qui représente les six cent dix-septnations indiennes au Canada.

« Pas surprenant » fait observer Viviane Michel, d’origine innue (province Québécoise) et Présidente de Femmes autochtones du Québec (FAQ). « Les femmes ont vécu tellement d’injustices qu’elles veulent faire valoir leurs droits. Elles sont d’autant plus actives et militantes qu’elles échappent aux canaux diplomatiques qui trop souvent paralysent les leaders traditionnels. Être femme et autochtone, signifie généralement être doublement discriminée. »

Parmi ces injustices, la loi cadre connue sous le nom de Loi sur les Indiens qui prive toute femme indienne de son statut légal en épousant un non-indien (9). Chassée de sa communauté, la femme est déchue de ses droits ancestraux et issus des traités. Elle ne peut plus hériter des biens familiaux tout comme ses enfants nés de cette union. Cette discrimination est imposée par le système patriarcal qui gouverne alors les rapports entre hommes et femmes chez les colons européens. Une rente de domination masculine qu’appuient toujours certains leaders indiens. Un facteur d’assimilation puissant puisque les sociétés autochtones étant matriarcales et matrilinéaires dans leur grande majorité, l’éducation des enfants passait par les femmes.

« N’oublions pas qu’avant l’arrivée des Européens les femmes avaient une véritable autorité dans la prise de parole et de décisions » explique Carole Lévesque, anthropologue et professeure à l’Institut national de la recherche scientifique à Montréal (INRS). Abandonnées, isolées, nombre de mères autochtones migrèrent dans les villes dès les années 1970. « Beaucoup trouvèrent alors refuge dans lesCentres d’amitiés autochtones apparus dans les années 1950, [Le Canada en compte 120 aujourd’hui]. Véritables incubateurs de programmes et services destinés à aider les Autochtones dans de multiples domaines (social, santé, éducation, emploi, etc.), ils permirent aux femmes de s’épauler, d’investir les espaces publics et pour les plus militantes d’entre elles de fourbir leurs armes pour lutter contre les discriminations systématiques. C’est ainsi que furent créées des groupes comme l’Association des femmes autochtones du Canada (1971) et Femmes autochtones du Québec fondée en 1974. Idle no more doit beaucoup aux centres d’amitiés autochtones. Aujourd’hui plus d’un indien sur deux (53%) vit à l’extérieur des réserves » conclut l’anthropologue.

Mais si les femmes autochtones sont moins discriminées depuis l’adoption de la loi C-31 de 1985 (qui permet à une femme indienne ayant épousé un non-Indien de recouvrer le statut d’Indienne dont elle avait été privée en raison de ce mariage), leur situation sociale ne s’est guère améliorée dans les réserves. « Exiguïté des terres, surpopulation, chômage, absence de capitaux [sous tutelle étatique les terres ne peuvent être gagées] -, chômage, alcoolisme, suicide,…violences sociales… Les conditions de vie sont difficiles pour les femmes ; celles qui le peuvent cherchent de plus en plus un avenir en dehors de leur réserve » témoigne Alanis Obomsawin, membre de la Première Nation Abénaquise, l’une des plus éminentes documentaristes.

Dans son avant dernier dernier film Hi-Ho Mistahey ! (2013)elle suit la lutte d’une jeune adolescente autochtone Shannen Koostachin, afin que tous les enfants des Premières Nations aient accès à « une éducation équitable et à des écoles qui ne soient pas infestées par des serpents, rongées par la moisissures et situées sur des dépotoirs de déchets contaminés. Shannen a tiré derrière elle non seulement sa communauté mais a su sensibiliser à sa cause un grand nombre d’enfants canadiens.»

« Depuis ces dernières années, fait observer Carole Lévesque, on voit émerger une nouvelle société civile autochtone ; composée de ceux qui sont nés dans les villesautour des années 1980 et ont grandi dans une mixité urbaine en totale interaction avec des personnes non autochtones. Les femmesplus instruites que les hommes en règle générale, avec une proportion de diplômés universitaires en nette croissance(11),construisent une nouvelle citoyenneté autochtone, fière de ses racines tout en étant rompues à ces nouvelles pratiques sociales que sont Facebook ouTwitter ». Profils pleinement illustrés par les cofondatrices de la section québécoise du mouvement Idle no more. Widia Larivière et Mélissa Mollen-Dupuis, femmes urbaines, d’origine algonquine et innue, lancent régulièrement leur Flash Mob (mobilisation éclair) via Facebook.Pour symbole elles ont pris la plume rouge en référence à ce carré rouge qui était l’emblème de la contestation étudiante québécoise de 2012.

« Le plus grand défi d’Idle no more est de sensibiliser les non autochtones à notre cause » précise Viviane Michel. Ce qui n’est pas forcément facile. Nombre de Canadiens percevant le statut d’Autochtone comme un régime de privilèges (en fait seuls les First Nations vivant dans une réserve sont exemptées de taxes et d’impôts) et d’aides sociales surdimensionnées (surtout quand certains leaders les détournent à leur seul profit comme s’en fait souvent l’écho la presse canadienne).« En levant le voile sur l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire du Canada, la Commission de vérité et de réconciliation (CVR) sur les pensionnats indiens devrait permettre aux Canadiens de mieux comprendre les difficultés auxquelles nous sommes confrontées » poursuit Mme Michel (12).

Des années 1880 à 1996, 150 000 enfants autochtones, de 6 à 16 ans, ont été arrachés à leurs familles et envoyés de force dans ces 139 pensionnats administrés par les églises sur fonds fédéraux. Objectif : « tuer l’Indien au sein de l’enfant » Selon les mots mêmes du premier ministre Stephen Harper présentant ses excuses au nom des Canadiens aux peuples autochtones. Plus de 4200 d’entre eux (nombre provisoire) allaient mourir de froid, de privations (certains servant de cobayes à des expériences scientifiques), de maladies non soignées, de maltraitances, de suicides…

Aujourd’hui les langues se délient parmi les 70 000 personnes qui sont encore en vie. Et les témoignages (ils devraient être collectés jusqu’en juin 2015) sont d’ores et déjà accablants. Nombre d’entre eux ont subi des abus sexuels (ces viols ont parfois touché 100% des élèves d’un pensionnat). Le traumatisme est lourd. Un lien a été établi entre la fréquentation d’un pensionnat, surtout lorsqu’elle s’est accompagnée de violences physiques et sexuelles, et les problèmes d’alcoolisme, de toxicomanie, de toutes ces addictions engendrées par un mal être quand sa culture, sa langues, ses racines, sa couleur de peau, sont méthodiquement dénigrées.

Un sentiment de culpabilité, de honte et de rage enfouie sape le lien familial. Les enfants en veulent à leurs parents qui se sentent coupables de n’avoir pas su les protéger. Avec souvent pour conséquences ces haines retournées contre soi, ses proches, sa femme, ses enfants. Un taux de suicide cinq fois plus élevé que la moyenne des Canadiens, et onze fois plus si l’on ne tient compte que des jeunes Inuits (13). Traumatisme aux conséquences intergénérationnelles. « Car les violences subies sont reproduites de génération en génération » témoigne la cinéaste Manon Barbeau, directrice de Wapikoni. Un studio ambulant de création audiovisuelle et musicale qui depuis dix ans va à la rencontre des communautés des premières Nations du Québec. « Caméra en mains les jeunes se réapproprient un nouveau langage. Plus facile de questionner ses parents derrière une caméra. L’image les aide à panser ces blessures intergénérationnelles ».

« Redonner de la fierté aux autochtones sur ce qu’ils sont, d’où ils viennent. C’est l’un des grands mérites de ce mouvement» observe Alanis Obomsawin, sujet qui est l’objet de son dernier film, Trick or treaty, (Ruse ou Traité) sorti en 2014. Pour autant, cette révolte s’inscrira-t-elle dans la durée ? Pourra-t-elle survivre aux élections fédérales de 2015 et aller au-delà de l’opposition au gouvernement Harper, dont la ligne politique est le point de convergence et de cohésion des multiples revendications ? Beaucoup en doutent. Ils soulignent la grande complexité de cette réalité autochtone : six cent dix-sept bandes aux intérêts divergents, aux acquis juridiques différents. La tradition anglaise reconnaissant un rôle prépondérant aux tribunaux dans le développement du droit et l’autonomie politique obtenue par les bandes face au gouvernement provincial et fédéral (14). « La force d’Idle no more, insiste Viviane Michel, est d’être un mouvement né de la base; il n’y a pas de hiérarchie ; pas de guerre entre ses leaders ; pas de problème d’égo entre nous les femmes. » Mais en l’absence de canaux plus officiels comment et sur quoi peut-il déboucher ? « Ce mouvement de contestation sociale doit maintenant achopper sur un mouvement de transformation sociale, ajoute Carole Lévesque, c’est là sans doute son principal défi. » « Pour l’heure, nous nous faisons entendre, et bien au-delà du Canada, répond Mme Michel. Si nous recevons autant de soutiens de la part des non autochtones, n’est-ce pas le signe qu’un changement est déjà à l’œuvre dans la société ? »

Philippe Pataud Célérier © textes et photographies

Cet article est la version longue et illustrée de l’article paru dans Le Monde Diplomatique de mai 2014 sous le titre de : Au Canada, la fin de la résignation pour les peuples autochtones ; en espagnol : Los pueblos indígenas de Canadá ponen fin a su resignación mai 2014; en portugais, édition brésilienne, mai 2014 : A revolta dos povos autóctones do Canadá ; en italien, In Canada, fine della rassegnazione, mai 2014 ; en Allemand : Die Frauen von Saskatchewan : Kanadas, Indigene im Kampf gegen die Ausbeutung ihrer Reservate juin 2014.

Tous mes remerciements à Carole Lévesque, professeure titulaire, Institut national de la recherche scientifique à Montréal, Viviane Michel, Présidente de Femmes autochtones du Québec, Alanis Obomsawin, documentariste et à l’Office national du Film du Canada (ONF) pour m’avoir autorisé à visionner ses films. Depuis 1939 l’ONF a réalisé plus de 13 000 productions et remporté pas moins de 5 000 récompenses.

Notes :

(1) La Loi constitutionnelle du Canada de 1982 reconnaît trois groupes d’autochtones sur son territoire : les « Premières Nations » terme qui a remplacé le terme « Bande indienne », composée d’Indiens (ou Amérindiens comme on dit au Québec) depuis 1970 (ayant ou non le statut d’Indien, vivant dans les réserves et à l’extérieur), les Métis et les Inuit. Ils représentent respectivement 61%, 34% et 5% des 1,3 million d’autochtones soit 3,9% de la population totale du Canada. Notons que sur 2267 réserves (certaines sont des portions de terres inhabitées et protégées par la Couronne) seulement 617 sont habitées. On dénombre 11 nations autochtones au Québec, totalisant plus de 101 000 membres. Voir la carte. (2) 40 % des enfants autochtones du Canada vivent dans la pauvreté, juin 2013,www.policyalternatives.ca (3) Voir « The Downtown East Side », de la photographe australienne Claire Martin. Premier ebook de photographies de la Zine Collection, publié par les Editions Bessard et UPblisher.com. Les disparus de Vancouver, d’Elise Fontenaille. Grasset, 2009. (4) Ceux qui nous emmènent, Human Rights Watch, février 2013. Soeurs volées, une tragédie canadienne, Emmanuelle Walter, novembre 2014 chez Lux éditeur. (5) An Awkward Silence: Missing and Murdered Vulnerable Women and the Canadian Justice System, Maryanne Pearce, faculté de droit d’Ottawa, 2013. (6) James Anaya, UN Official, Backs Inquiry Into Missing, Murdered Aboriginal Women, 15 octobre 2013. (7) Sous les sables bitumineux de l’Alberta, Emmanuel Raoul, avril 2010, Le Monde Diplomatique. Voir aussi le très stimulant jeux documentaire réalisé par David Dufresnes : www.fortmcmoney.com. (8) www.laws-lois.justice.gc.ca (9) www.afn.ca (10) Les films de Olanis Obomsawin sont produits par l’ONF, www.onf.ca (11) Le niveau de scolarité des peuples autochtones au Canada. (12) www.trc.ca (13) www.hc-sc.gc.ca.(14) Institutions autochtones et traditions juridiques : le cas canadien, Jean Leclair, in Peuples autochtones dans le monde, (sous la dir. d’Irène Bellier, l’Harmattan, 2013. Irène Bellier est par ailleurs responsable scientifique du SOGIP (Scales of governance: the UN, the States and Indigenous Peoples ) ou Echelles de gouvernance – les Nations unies, les Etats et les Peuples Autochtones).

Vendredi 27 juin 2014 : Une décision historique pour les droits autochtones

ACTUALITÉ :

Le Tarmac – La scène internationale francophone, 159 avenue Gambetta (Métro Saint-Fargeau).

Samedi 29 novembre, à 18h, Tarmac diplomatique inaugure sa deuxième saison d’activité par une lecture d’un article du Monde Diplomatique de Philippe Pataud Célérier. Il s’agira ici de parler du mouvement Idle no more qui réunit la communauté autochtone canadienne et réclame au gouvernement fédéral la justice sociale, l’égalité des sexes et le respect de ses droits territoriaux. Aura lieu en deuxième partie de soirée un débat avec les intervenants suivants : Philippe Pataud Célérier, journaliste, Colette Riehl Olivier, doctorante en ethnologie et mène des recherches régulières chez les Amérindiens du Brésil et du Canada, Eric Navet, maître de conférences, professeur à l’Université de Strasbourg à l’Institut d’Ethnologie, dont il est actuellement professeur émérite. Américaniste, il s’intéresse depuis de nombreuses années aux Amérindiens d’Amérique du Nord et de Guyane française.

doris buttignol

Merci pour ce reportage exhaustif et qui fait le lien entre différentes problématiques qui sont malheureusement rarement mises en perspectives comme les conséquences de la politique d’assimilation forcée et les problèmes sociaux qui dévastent les communautés autochtones. J’ai réalisé un film sur ce sujet « Voyage en mémoires indiennes » qui expose ce chapitre méconnu de l’histoire contemporaine des premières nations. Concernant la décision de la Cour Suprême du 28 juin dernier, pouvez-vous me transmettre vos références? Je travaille sur un nouveau projet de long métrage documentaire en Haida Gwaii et j’ai plusieurs fois interviewé Guujaw sur la longue bataille juridique que les haïras ont mené pour obtenir en 2009 devant la Cour Suprême le Haida Title (jurisprudence Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997]). Quel territoire est concerné par le jugement de la Cour Suprême de juin 2014 (et quel impact potentiel sur le Northern gateway?) merci d’avance pour ces informations ,

cordialement (j’aime beaucoup les visuels de votre article) doris buttignol

viviane Michel

Kuei Philippe Pataud !

Que de sourire est ressorti a vous lire. Je tiens a vous félicitez pour un article qui reflète très bien nos réalités en tant que première nation. Cet ouvrage sera, je l’espère, un outil d’éducation mais aussi un outil a faire tomber les mythes.

Merci d’exister et de faire partie de l’avancement d’un changement.

nin viviane

philippe pataud célérier

Merci Viviane. Mais si cet article a pu être écrit c’est en partie grâce à vous.

Pingback: Downtown Eastside : le Vancouver caché

Pingback: Les Acadiens du Nouveau-Brunswick ou l’incessant combat d’un peuple pour son identité – www.philippepataudcélérier.com