Histoires de musées : rapports et supports, petit et grand arts

Muséographier le passé ne permet-il pas surtout de faire la recension des valeurs qui nous animent au présent ?

Depuis 2004, le visiteur peut admirer au Louvre quatre nouvelles acquisitions du futur musée du quai Branly (1). Ces pièces originaires de l’ancienne collection Breton viennent rejoindre un bel ensemble d’art premier, – tribal, racine – qu’avait inauguré le Président de la République Jacques Chirac en avril 2000. Ces salles consacrées aux arts d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques font écho aux voix de certains artistes qui souhaitaient voir le Louvre, musée des Beaux-Arts par excellence, accueillir des chefs-d’œuvre exotiques. Apollinaire dans ses Chroniques d’art (1902-1918) se « souvient d’une tête africaine de la collection de M. Jacques Doucet qui soutient parfaitement la comparaison avec de belles pièces de la sculpture romane. D’ailleurs, personne ne songe plus à nier ces choses évidentes que les ignorants qui ne veulent pas se donner la peine de voir les choses de près. » Il faut croire que ce but n’était pas si proche : près d’un siècle allait s’écouler avant que les arts premiers ou lointains, c’est selon, ne fassent leur apparition au Louvre. Qui a dit que ces arts n’avaient pas d’histoire ?

« Une collection d’objets ethnographiques n’est ni une collection de curiosités, ni une collection d’œuvres d’art. L’objet n’est pas autre chose qu’un témoin, qui doit être envisagé en fonction des renseignements qu’il apporte sur une civilisation donnée, et non en fonction de sa valeur esthétique. Il faut donc s’habituer à recueillir toutes espèces d’objets et se défaire en premier lieu de deux préjugés, celui de la pureté du style et celui de la rareté. Les objets les plus communs sont ceux qui en apprennent le plus sur une civilisation » (2). Les collections des musées restent le seul moyen d’écrire l’histoire » complétait Marcel Mauss dans son Manuel d’ethnographie.

Certes ce qui est commun n’est pas forcément beau et la notion de chef-d’œuvre est toute relative selon l’époque et l’endroit si l’on excepte ces lieux – les musées d’art – qui métamorphosent les objets en œuvres. Mais quelle est cette histoire que raconte le musée ? Dans les musées d’art, la lumière souligne des qualités formelles et esthétiques. Dans les musées ethnographiques, le cartel explique le contexte culturel de l’objet. Sensibilité et connaissance. Deux histoires s’écrivent parallèlement « N’est-il pas suffisant pour constituer l’œuvre d’art qu’une émotion esthétique, d’où qu’elle vienne, se manifeste à propos de l’objet considéré ? » interpellait l’écrivain ethnologue Michel Leiris. « Pourquoi l’art nègre se trouve t-il au musée de l’homme, alors que l’art grec ou égyptien se trouvent au musée du Louvre ? » (3).

« Le premier but d’un musée [ d’art ] est de favoriser la formation spirituelle d’une Nation par la contemplation du beau », écrivait l’historien d’art K.F. Waagen, premier directeur du musée royal de Berlin (4). On imagine mal un crâne-trophée ou une pagaie, objet fonctionnel, élaborer la représentation du monde que s’en faisaient ces notables. Si ces objets étaient exhibés, ils l’étaient surtout pour marquer l’expansion coloniale d’un Empire. Et les musées des colonies par la suite consacraient moins l’exotisme d’un objet que la supériorité d’une civilisation; la leur. Le beau est une valeur. Avec la décolonisation, bien des musées ont modifié leur label. Le Musée des Colonies, Porte Dorée, se transformait en Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie avant de porter ces collections à l’actif du futur Musée des Civilisations et des Arts premiers, quai Branly; et de devenir aujourd’hui le musée de l’histoire de l’immigration.

Toute présentation suscite une interprétation. On s’expose tout en exposant. Le musée raconte également d’autres histoires qui portent moins sur le passé des objets qu’il présente que sur le regard que nous leur portons. Muséographier le passé permet de faire la recension des valeurs qui nous animent au présent. Nul doute que le quai Branly est une synthèse instructive de notre lecture contemporaine des objets premiers. « La culture, rappelle le philosophe François Dagognet, cesse de résider dans le livre seulement ou chez les peintres sculpteurs. Elle prend en compte le sérieux des occupations et les procédés de la mécanique. Les mal-aimés de la société font l’objet de conservation : les résultats du travail, ses conditions, les instruments, les lieux de cette production, la filature, la fonderie, la verrerie, la papeterie. Et alors qu’on tenait ces enfers pour noirs et sales, et qu’on souhaitait surtout oublier ce dont on ne se glorifiait pas, – on se met aussi à leur accorder une certaine beauté : des enveloppes immenses, des lignes directes et austères, une rudesse sans concession, les matériaux du cru, la brique et le fer. On en arrive à goûter le paysage des hangars, des verrières, des quais et des cheminées. » (5)

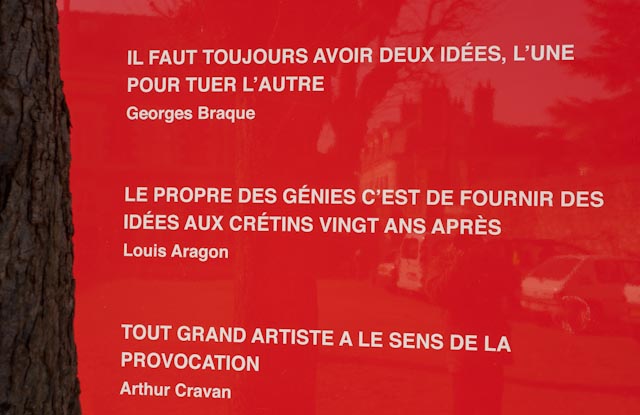

On est même arrivé également à découvrir la beauté d’une grande partie de l’art non occidental. En partie grâce à des regards et des sensibilités inventives, à l’instar de celles des artistes, cubistes et surréalistes qui « s’étaient fait les chantres des émotions esthétiques produites par ces arts sauvages. Une attitude particulièrement salutaire à l’époque où l’objet tribal ne pouvait pas croiser d’autres regards que techniques » (6). « Depuis lors une circulation contrôlée s’est établie entre ces deux domaines institutionnalisés. Les frontières entre l’art et la science, entre l’esthétique et l’anthropologique, ne sont pas fixées de manière permanente. En fait les musées d’anthropologie et d’art ont depuis peu laissé paraître des signes d’une influence réciproque. » (7) La science peut être esthétisée, l’art rendu anthropologique, s’il ne l’est déjà : (Observons les créations d’Orlan, de Messager ou de Beuys).

« Les arts africains sont nés comme des œuvres magiques nous le savons tous : mais elles sont éprouvées par nous comme des œuvres esthétiques. » (8) Il faut dire que « dans le domaine esthétique, on n’a pas cessé d’inventer, de modifier, d’ouvrir et de multiplier les lignes, – l’univers d’une plasticité qui recueille toutes les audaces. Dans ces conditions évitons tout de suite de nous méprendre sur le musée : il fête par récupération ce qui l’a toujours mis en cause (l’art non académique). L’art brise ce que le musée enregistre et préserve ; ou encore, il change ce que le musée s’efforce de conserver » poursuit François Dagognet. A l’aune de cette inventivité, les musées ne cessent de se multiplier, d’innover jusque dans leurs fondations. Chacun son transfert pour de nouveaux transports. Églises, usines, écoles, potagers, gares se transforment en musée. État, région, commune. Chacun veut faire fructifier son patrimoine – artistique, rural, technique, cultuel, naturel…; la moindre friche se met à parler, à témoigner. Mais jusqu’où porter l’écho de ces traces ? Et lesquelles ? pour quelles générations à venir ? Les musées eux-mêmes font leur mue. Parfois moins pour dire autre chose que pour être entendu, vu. A quand un musée sur l’histoire du musée ?

Le musée est dans tous ses états ; et des états, le temple des muses n’en manque pas si l’on se réfère à son étymologie : « muse » désignant chacune des neuf déesses de la fable présidant aux arts libéraux. La muse amuse ? Pas si sûr. Une capitale digne de ce nom se doit d’avoir un musée. Shanghai l’a bien saisi. Hong Kong aussi. L’homme politique a plus que jamais besoin de légitimité « civilisationnelle ». A chaque président, ses grands travaux, sa marque, son sceau ; la culture est plus sûre que la politique pour assurer une notoriété post-mortem : qu’il s’agisse du centre Georges Pompidou ou du Musée des civilisations et des arts premiers, sceptre de Jacques Chirac….. A chaque décennie son encre. Aujourd’hui, un retour aux sources à l’ère de la mondialisation et des nouvelles technologies. Les grues pavoisent tandis qu’on ferme au Louvre quelques salles pour insuffisance de moyens.

Mais plus l’édifice est prestigieux, plus ce prestige semble rejaillir sur les pièces qu’il contient. Le contenant fait préjuger du contenu, recette de tout bon marketing auquel le musée n’échapperait plus ? Qui n’a pas vu la magnifique fondation Guggenheim de Bilbao ? Qui sait ce qu’elle expose ? Il est certes réconfortant de voir dans nos sociétés certains objets soustraits à la consommation. Le musée n’est-il pas l’un des rares espaces à opposer à l’acte de consommation celui de la conservation ?

Espace fraternel, partageur, vulgarisateur, éducateur, désintéressé. Une mise en valeur impensable dans une société marchande qui surexpose seulement pour mieux vendre… Peut-être. Pas si sûr. Les musées sont de plus en plus pensés comme des cathédrales avec pour corollaire les marchands du temple. Galeries d’art, galeries marchandes.

On ne compte plus les innombrables copies et produits dérivés des œuvres originales, celles généralement sélectionnées pour leur plasticité aux canons universels – et qui deviennent parfois la métonymie ethnographique de toute la culture dont elles font partie (voir Clifford déjà cité). Le nombre devient matrice : posters, cartes postales, livres, cédérom, moulages. Les reproductions, loin de banaliser l’œuvre originale, renforcent son unicité, son aura. Et plus les copies sont nombreuses plus la force d’aimantation de l’œuvre première, originale, est forte, authentique, sacrée, sacralisée, sacralisante, nimbée de ce petit halo lumineux que savent si bien composer les muséographes. Combien de visiteurs s’attardent-ils d’abord devant les reproductions exposées dans les boutiques à l’entrée du musée pour être sûrs de ne pas passer à côté des œuvres originales ? Les reproductions attirent l’attention sur l’original qui fait vendre les copies.

« La masse revendique que le monde lui soit rendu plus accessible avec autant de passion qu’elle prétend à déprécier l’unicité de tout phénomène accueillant sa reproduction multiple. De jour en jour, le besoin s’affirme plus irrésistible de prendre possession immédiate de l’objet dans l’image, bien plus dans sa reproduction » (9). L’art vit moins de rapports que de supports. C’est peut-être aussi tout l’art d’une nouvelle muséographie à laquelle l’art premier n’échappe pas non plus.

© Philippe Pataud Célérier, texte et photo

Cet article est paru dans le magazine Art Tribal.

Notes :

(1) Figurent un masques Haida de Colombie britannique, un masque eskimau d’Alaska, une hache votive taîno de République dominicaine et une sculpture de bois des îles Nicobar d’Inde. Le pavillon des Sessions, qui accueille ces œuvres, constitue la première réalisation du musée du quai Branly, qui ouvrira ses portes prochainement. Sur la collection Breton, voir le dossier : L’imaginaire des collectionneurs, hiver 2003, Art Tribal N° 4. (2) Instructions sommaires pour les collecteurs d’objets ethnographiques, Musée ethnographique du Trocadéro et mission Dakar-Djibouti. Paris, 1931 (3) Les statues meurent aussi, court métrage de 30 minutes, Chris Marker et Alain Resnais, 1952. Le documentaire fut interdit de diffusion pendant 10 ans. (4) L’invention des musées, Roland Schaer, Découvertes Gallimard, Paris, 1993. (5) Le musée sans fin, François Dagognet, Champ Vallon, Paris, 1993. (6) L’art primitif ? Connais pas ! Philippe Pataud Célérier, Tribal Arts, printemps 1996. (7) Malaise dans la culture, James Clifford, énsb-a, 1996. (8) La politique, la culture, André Malraux, Folio, essai, Paris, 1996. (9) Ecrits français, l’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée, Walter Benjamin, Bibliothèque des idées, Gallimard, Paris, 1991.