Chronique d’un continent agité : l’Amérique latine

Parler de la photographie en Amérique latine, c’est appréhender l’histoire d’une vingtaine de pays ayant pour langues officielles ces langues romanes héritées du latin (1). cette définition linguistique prend l’Amérique latine par le seul prisme de son identité postcoloniale. Une vision partielle et partiale que dénonce aussitôt, de manière subtile la photographe brésilienne Regina Silveira (née en 1939). Et elle l’exprime en confrontant à notre regard ce puzzle photographique (To be continued, Latin American puzzle, 1997).

Si la majorité de ses pièces porte une image différente, toutes ont en commun des formes identiques. Une forme parée des vertus du fond. L’apanage de ces clichés (le roi Pelé, Che Guevara, la Téquila, Carmen Miranda, Fidel Castro, etc…) que d’être interchangeables sans paraître modifier l’ensemble visuel du puzzle. Seuls points noirs au tableau, ces nombreuses taches sombres qui attirent notre regard comme ces taches blanches, les terres ignorées des atlas d’autrefois. Car ces pièces noires, d’une profondeur de fosse, trahissent ces manques, oublis, aveuglements avec lesquels nous nous représentons ce sous-continent. Et parmi ces innombrables lacunes, le sort réservé à ses tous premiers habitants : ces Amérindiens qui peuplaient l’Amérique du Sud et centrale ; bien avant qu’elle ne devînt l’Amérique latine (2). Plus de cinq siècles après leur colonisation comment sont perçus ces peuples indigènes par ceux qui parlent aujourd’hui espagnol, portugais ? Par des œillères répond Anna Bella Geiger (née en 1933) : ces cartes postales qui étaient vendues à Rio de Janeiro dans les années 1970 et que la photographe brésilienne a collées sur les deux yeux de cette figure occidentale froide et minérale comme à distance du monde qui défile devant elle. Couleurs chaudes, impression baveuse, peuple et nature en symbiose, tout est fait nous dit Geiger pour transformer l’histoire tragique en émulsion joyeuse. Car ce que nous révèlent ses photos montages d’une grande force plastique est ce que nous ne voyons pas : l’immobilisme dans et par lequel nous tenons ces peuples indigènes que nous ne pouvons voir autrement que sous l’angle de leur innocence et insouciance béate. Sans autre histoire que celle qu’on leur prête : d’exister en dehors de la nôtre, l’Histoire en marche, à laquelle seul le progrès technologique semble à nos yeux mesurer la cadence.

Dans les années 1980 l’Helvéto-Brésilienne Claudia Andujar (née en 1931) photographie les Indiens Yanomamis (nord du Brésil) avec une plaque numérotée autour du cou. Ces corps matriculés n’ont pour seule identification que ces chiffres qui réduisent les individus à un nombre ; les images à une fiche anthropométrique. De celle qui étiquette ceux qui ne sont plus ? Marcados, « Marqué » en portugais. Marqué pour survivre ? Car cette fois le numéro ne condamne pas (contrairement à celui qui avait scellé le destin du père d’Andujar dans le premier camp de concentration nazi de Dachau). Mais identifie ceux qui ont été vaccinés, sauvés contre les maladies contagieuses que transmettent ceux qui défrichent, (chercheurs d’or, compagnies sylvicoles, minières…) exploitent et détruisent faune et flore jusqu’au système immunitaire de ceux qui résistent et sont parfois encore debout.

Comme ces autochtones du sud-ouest de la Colombie photographiés trente ans plus tard par Joana toro, (née en 1984 ?). La colombienne montre comment les Nasa, bâtons cérémoniels pointés en direction des cieux, tentent de libérer leur « terre mère » de ces grands propriétaires terriens qui, les délogent à grands renforts de recalzadas, ces grenades lacrymogènes gavées de boulons, de mitraille ; tirée par une police complice et corrompue.

Montrer ceux qu’on ne voit pas ; ceux qu’on ne voit plus aussi emportés par les innombrables voltes politiques qui scandent violemment et de manière quasi cyclique la croissance de ces jeunes nations. Autant de marqueurs qui défilent et défient l’œil et font du rapport à l’Histoire la matière première de ces regards photographiques ; mémoriels et contestataires dans leurs énonciations du réel. La Chilienne Lotti Rosenfeld (1943) militante avant-gardiste transforme à coups de bandes adhésives le marquage au sol d’une zone urbaine de Santiago. Les lignes blanches soudain transformées en croix se mettent à jalonner le parcours sanglant du dictateur Pinochet (1973-1990).

D’autres photographes mettent en scène ce réel pour mieux divulguer la réalité que souvent il occulte. Dans sa série Gloria evaporada le Péruvien Eduardo Villanes(1967) photographie les cartons de lait en poudre (leche evaporada) de la populaire marque Gloria. Sauf qu’en lieu et place de « leche » (lait) le photographe a écrit « gente » (gens) sur les cartons de lait. Cette idée, Villanes l’a développe en réaction à ces crimes abominables commis par le Sentier lumineux et aux comportements odieux qu’ils ont induits chez les policiers. Ce 18 juillet 1992 à l’Université de la Cantuta de Lima, neuf étudiants et leur professeur étaient enlevés puis torturés, assassinés, brûlés. Deux ans plus tard les restes carbonisés des victimes étaient identifiés puis remis par la police aux familles… dans des boîtes de lait. Au Pérou il n’y a donc pas que le lait qui s’évapore mais aussi les gens (gente evaporada) nous dit Villanes. 60 000 péruviens ont en effet été assassinés sous la présidence d’Alberto Fujimori (1990-2000) lors de ce conflit qui opposa le pouvoir au PCP SL (Partido Comunista del Peru – Sendero Luminoso) le mouvement maoïste du Sentier Lumineux.

À ces morts il faut aussi ajouter ces 15 000 personnes victimes de disparition forcée. Ces « desaparecidos » prennent au Pérou une résonnance particulière vu l’importance qu’attachent les Andins aux cultes des morts. À défaut de justice, le photographe d’origine mexicaine Musuk Nolte (1988) entend faire valoir une mémoire que les belligérants (de part et d’autre) voudraient enterrer à jamais. Sa série Open mourning documente depuis une quinzaine d’années le massacre de Soras (Province de Lucanas, Ayacucho). Sur les 118 personnes assassinées en 1984 par le PCP SL seuls les restes d’une trentaine de victimes ont à ce jour été rendus à leurs proches. Vingt ans après les faits, les familles espèrent toujours, réclament les corps pour faire enfin leur deuil. Nolte les accompagne.

Tout comme le photographe Claudio Perez (1954) qui, image après image, va collecter pendant des années à travers tout le Chili les portraits de ces détenus disparus sous Pinochet. Perez va construire une gigantesque mémoire visuelle de ces disparus (près de 1197 selon les chiffres officiels de 1999) qu’il va ensuite coller sur un mur de Santiago. Livré aux intempéries le « Mur de la mémoire » va progressivement s’estomper. Ces figures effacées il va les photographier à nouveau, les réimprimer cette fois en grands formats avec leurs manques. La mémoire est ce passé qui se rappelle sans cesse au présent ; sans lequel il ne saurait y avoir d’identité individuelle, collective, nationale. 38 000 personnes ont été torturées sous Pinochet. Les victimes ne veulent pas oublier. Mais le travail de mémoire est difficile ; soluble aussi dans ces nouveaux modes de consommation distillés par les puissances d’argent.

La série Pop Latino de l’argentin Marcos Lopez (1958) montre non sans cynisme comment au début des années 1990 la crise monétaire qui a touché durement l’Argentine et ouvert le pays aux capitaux étrangers a nourri une grave crise identitaire. La jeune femme qui porte des vêtements aux couleurs bleu ciel et blanches du drapeau argentin, Plaza de Mayo (1996), place centrale de Buenos Aires, en est une magnifique illustration. Car le produit nettoyant « Procenex », aux fragrances de pot pourri (dans le texte) qu’il promeut est l’archétype même de ces marques mondialisées qui – sous des noms différents – distribue des offres identiques au détriment des identités locales. L’harmonisation mondiale – ou l’uniformité comme seule gage de rentabilité – prime sur les différences culturelles. Si l’Argentine reste en apparence campé sur ses représentations symboliques identitaires les plus éloquentes (drapeau, place centrale et cœur de l’identité du pays), il est vassalisé par ces multinationales qui ont envahi son marché. « Procenex » nettoyant pour sol, décape aussi territoires et identités.

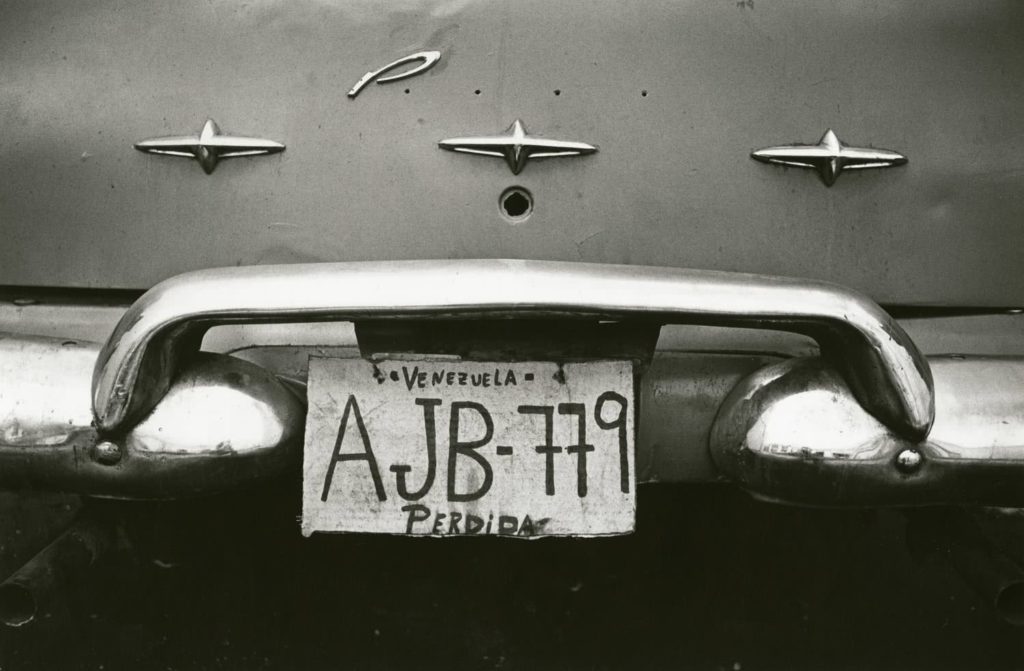

Dans cette photographie de plaque d’immatriculation (Sans titre, 1977) prise par le vénézuélien Jorge Vall (1949) deux visions se télescopent : celle d’un pare-chocs aux chromes rutilants encadré de part et d’autre par un pot d’échappement en prise avec deux mots qui se détachent dans une écriture maladroite : « Venezuela perdida « Venezuela perdu ». Ce pays dopé par cette manne pétrolière porteuse de modes de vie dispendieux n’est-il pas en train de perdre son essence ? Sans jeu de mots. Quarante plus tard Fabiola Ferrero (1991) témoigne de la violente crise qui s’abat sur le Vénézuela. Le pays qui détient les plus importantes réserves de pétrole au monde, est aujourd’hui l’un des pays les plus pauvres d’Amérique du Sud.

Crise sociale, marginalisation, migration rurale, violences urbaines ; autant de thèmes développés avec sensibilité et subtilités par de nombreux photographes : la colombienne Rosario Lopez (1970) nous donne justement à voir ceux que les habitants ne veulent plus voir dans leurs quartiers. Et elle le fait en photographiant tous ses signes discrets malgré leur encombrante réalité : ces blocs de béton (esquinas gordas ou coins bombés) dressés à l’angle des murs pour empêcher les sans logis de s’installer dans le quartier historique de Bogota à la Candelaria. Eunice Adorno (1989 ?) jeune photographe mexicaine tente de comprendre dans sa série ironiquement intitulée « There Is No Such Place » (un tel endroit n’existe pas) comment ses habitants arrivent à dépasser les exigences singulières auxquelles cette ville mexicaine frontalière avec les États-Unis les contraint.

L’image de ces corps lovés sous les lumières dorées caressées de couleurs chaudes compose un tableau édénique digne d’une palette de peintre qui pourrait être celle de l’espagnol Francisco de Zurbarán (1598-1664). Et l’on envierait presque ces sommeils aux reliefs feutrés si, de cette scène aux murs dépouillés, à la fenêtre oblitérée de barreaux, ne se dégageait une étrange impression d’enfermement. De ces réclusions qui protègent face à tous dangers venant de l’extérieur.

Dehors c’est Ciudad Juarez, la capitale du Chihuahua, l’État du nord mexicain. Cette ville affiche l’un des taux de criminalité les plus élevés au monde : trafic de drogues, traite humaine, féminicide… En 2018 près de cinq personnes étaient en moyenne chaque jour assassinées. Alors, quand on a la chance rare de croiser dans cette ville des corps abandonnés au sommeil, il est probable qu’on a qu’une seule envie :

Les immortaliser.