Quand nos forces sont au-dessus de notre destination

Février 2020. Claudia Andujar, 88 ans, qui a consacré sa vie à la défense des Yanomami expose son travail photographique à la Fondation Cartier. Nous l’avions rencontrée en 2013 lors d’America Latina 1960-2013; vaste panorama portant sur la photographie latino-américaine de 1960 à nos jours. Au-delà d’une diversité d’artistes et de pratiques singulières reflétant les regards de 72 artistes originaires de onze pays différents, étaient explicités les contextes historiques et artistiques dans lesquels ces images avaient été produites. Une production visuelle particulièrement éclairante sur les bouleversements politiques, économiques et sociaux qui secouent toujours ces sous-continents depuis les années 1960. Entre textes et contextes, l’Amérique Latine prise en images.

Marcados. Dans les années 1980 Claudia Andujar (1931) photographie les Indiens Yanomamis. Pour chacun une plaque numérotée autour du cou. Ces corps matriculés n’ont plus pour identification que ces chiffres qui dépersonnalisent, réduisent les individus à un nombre ; les images à une fiche anthropométrique. De celle qui encarte ceux qui ne sont plus ou en voie de disparaître. Comme la majorité des espèces vivant en Amazonie. Marcados. « Marqué » en portugais. Pour une fois le numéro ne condamne pas. Mais identifie les Indiens qui ont été vaccinés contre les maladies contagieuses : la grippe, la rougeole, transmises par ceux qui progressivement font disparaître leur habitat et avec lui leur mode de vie : chercheurs d’or, compagnies sylvicoles, minières ou ces ouvriers qui construisent la route Perimetral Norte sur le territoire des Yanomamis. Marcados : Marqué enfin pour survivre ?

Claudia Andujar sait seulement que ses photographies prennent à rebours d’autres images terriblement douées de persistance rétinienne. Celles de ces millions de juifs aux bras tatoués. Déportés. Son père est mort à Dachau. Assassiné comme 41 000 autres personnes dans le premier camp de concentration construit par les nazis. Elle prend photo sur photo, multiplie les images, les séries conjuratrices.

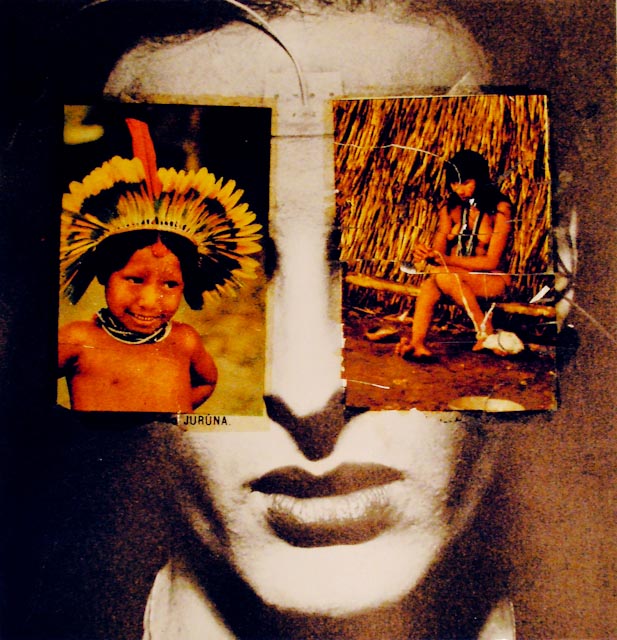

On compte moins de 15 000 Yanomamis au Brésil désormais. « En 1969, l’écrivain Norman Lewis, rappelle l’ONG Survival International, dénonçait dans un article publié dans l’hebdomadaire britannique Sunday Times Magazine le génocide des Indiens du Brésil; cette dénonciation lançait Survival, la plus grosse organisation actuelle défendant dans le monde entier les droits des peuples indigènes. Ce génocide avait commencé en 1492 avec une découverte géographique : celle des Amériques par Christophe Colomb. Cinq siècles plus tard, Hans Koning (1921-2007) soulignait dans la biographie qu’il consacrait au navigateur génois Christophe Colomb (Columbus : his enterprise, Barnes & Noble,1992) la face occulte de cet anniversaire. Comptabilisant à l’échelle du continent américain, près de 70 millions de morts. Une destruction des populations autochtones de 85% entre 1492 et 1700. (Sur le canada voir l’article consacré au mouvement Idle no more). De tout cela, que reste t-il aujourd’hui ? Ces cartes postales en couleurs montrant des indigènes nus, natifs du Nord du Brésil, souriants, vivant en totale osmose avec la nature ? Ce que donnent à penser ces cartes postales qu’il était courant de vendre au milieu des années 1970 dans les kiosques à journaux de Rio de Janeiro. Anna Bella Geiger (1933) les colle sur notre regard avec une symétrie d’oeillères.

Ces peuples ne nous seraient-ils visibles que sous le prisme d’un exotisme stéréotypé calibré pour des souvenirs consommables ? Mais demeureraient invisibles sous l’angle de l’histoire tragique qui les a façonnés (cabossés) ? Le format, les couleurs chaudes, l’impression baveuse, tout est fait pour transformer l’histoire en émulsion joyeuse. Mais la figure osseuse qui sert de patère à ce monde enchanté interroge. Son modelé régulier d’une minéralité statuaire, ses traits inexpressifs dénués de toutes temporalités, semble triompher de l’ombre, comme sortant du fond des âges, pour incarner de façon quasi archétypale la figure objective du passé. Elle a d’ailleurs la forme de ces balances à fléau avec ces images en équilibre comme deux plateaux lestés d’un poids identique. Habile renversement de perspectives auquel nous convie Anna Bella Geiger. Aux « indigènes » l’insouciance de ce présent (ils jouent et ne sauraient faire que cela) qui permet à défaut d’ausculter, d’occulter la trame de leur passé et de faire fi de leur avenir. Aux blancs cette figure d’imperator incarnant gravité et conscience, ce poids référentiel, la balance de la raison, en oubliant que le présent qu’ils occupent si pleinement aujourd’hui (urbanisation, exploitation minière, agro-industries, déforestation massive…) s’est et se construit à mesure qu’il acculture, hypothèque, condamne l’avenir des autochtones. Une fois l’exotisme retiré, quelle sera notre vision du monde ? Quel imaginaire trouvera t-on derrière ces cartes postales ? Deux orbes vides à l’image de ces tranches de pain grillé dont la mie a été retirée pour céder la place à un trou.

Ce trou reproduisant la carte géographique du Brésil. Ce vide, sans solide ni liquide, métaphore de la condition humaine au Brésil ? Illustration de cette nouvelle quête de richesses qui désertifie tout après son passage ? Mais que deviennent nos racines si le sol sur lequel on vit se dérobe ? Quelles empreintes pouvons nous laisser ou emporter à défaut ? Sans terre nourricière, de quoi demain sera fait son pain quotidien ? Sans imaginaire exotique saura t-on, aura t-on la force de voir encore le réel ? Dans une performance filmée, Leticia Parente (1930) prend une aiguille et du fil noir pour écrire Made in Brazil en le cousant dans sa chair, sous la plante du pied. Elle nous dit peut-être deux choses. Une terre dévastée ne garde plus d’empreinte, ne porte plus nos pas. À nous de lui redonner cette identité en y laissant nos origines, nos empreintes « made in Brazil ». Mais elle souffle peut-être aussi autre chose : une chair privée de sa terre nourricière peut-elle recouvrer son identité par le seul fait d’estampiller son origine ?

Au risque de se transformer en objets manufacturés prêts à l’exportation dans ce Brésil qui n’échappe pas non plus à la mondialisation ? Marco Lopez (1958) montre dans son projet Pop Latino comment en Argentine les capitaux étrangers peuvent annexer jusqu’aux codes identitaires les plus symboliques de la nation argentine. Dans Plaza de Mayo, la place la plus importante de Buenos Aires, une jeune femme vêtue aux couleurs de l’Argentine – sur fond de Palais présidentiel – promeut, pelle jaune en main – (outil par excellence de l’asservissement ?) un produit nettoyant « Procenex », aux fragrances de pot pourri (dans le texte). Si culture et traditions sont encore là, elles ne sont affichées que pour servir de faire valoir, faciliter l’importation de produits de marques étrangères. De ceux qui, métaphore oblige, permettent de décaper les sols – territoires et identités – en profondeur.

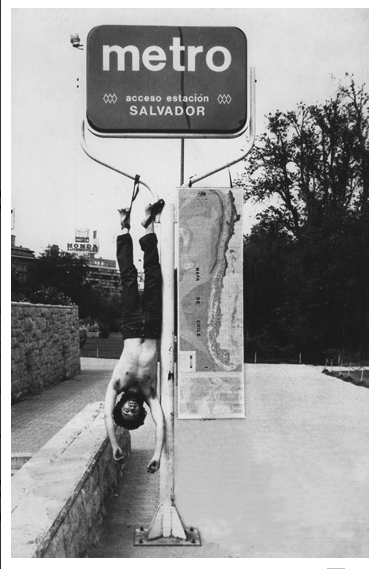

Déboisons, déboisons. Il en restera toujours quelque chose. Comme ces arbres transformés en potence pour réguler ces nouveaux monstres urbains où s’agglutinent désormais 80% de la population d’Amérique Latine, région la plus urbanisée du monde. Elias Adasme (1955) se pend par les pieds, les bras ballants à côté de la carte du Chili. Comme une vulgaire pièce de boucherie pendue à un crochet ; deux territoires anatomiques et cartographiques renversés, sans dessus dessous qui en disent long sur la situation au Chili. Quelques années avant, le président chilien Salvadore Allende se suicidait (thèse officielle) le 11 septembre 1973 pendant le coup d’état du général Pinochet. Salvador signifie pourtant Sauveur en espagnol…Mais après les expériences révolutionnaires, réformistes et contestataires des années 1960 et 1970 inspirées par la Révolution cubaine, les contre-révolutions qui s’organisent – sous influence américaine – sont bien trop nombreuses : Brésil, Chili, Uruguay, Argentine, Nicaragua, chacun de ses pays fait à tour de rôle l’apprentissage de la dictature. Avec chez certaines l’usage intensif de la torture pour méthode. La violence s’institutionnalise.

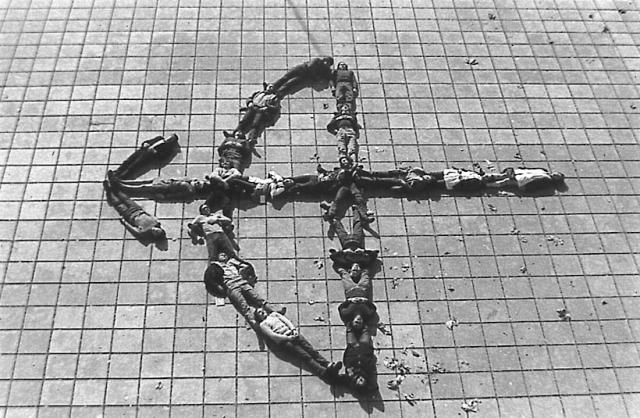

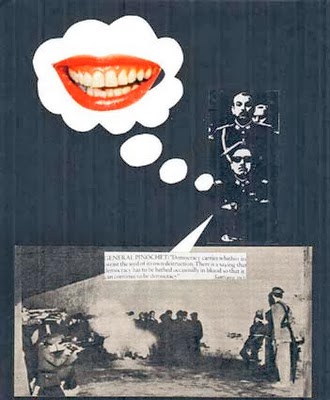

Comment la dénoncer ? L’Argentin Luis Pazos (1940) transforme les monômes d’étudiants en arme de défense bien symbolique : les étudiants couchés forment un arc et une flèche. Se sentiraient-ils aussi démunis face au pouvoir que les peuples autochtones d’Amazonie ? Ces deux initiales P et V pour Peron Revient (Péron Vuelve) ou Peron vaincra (Peron Vence) rappellent que l’ancien président avait dû fuir l’Argentine après le coup d’état du général Eduardo Lonardi. Une flèche aux vertus de boomerang. La Chilienne Lotti Rosenfeld (1943) intervient quant à elle sur ces lignes blanches qui jalonnent les voies de circulation routière. À l’aide d’une bande adhésive blanche elle transforme les lignes au sol – discontinues pour indiquer à l’automobiliste qu’il peut doubler – en croix et ce sur près de deux kilomètres. Un cimetière qui file à perte de vue mais qui reste bien en deça du nombre de personnes disparues pendant la dictature du général Pinochet (1973-1990). La série Gloria evaporada exécutée par le Péruvien Eduardo Villanes (1967) dans les années 1994, 1995 pendant la présidence d’Alberto Fujimori (1990 – 2000) est plus terrible encore.

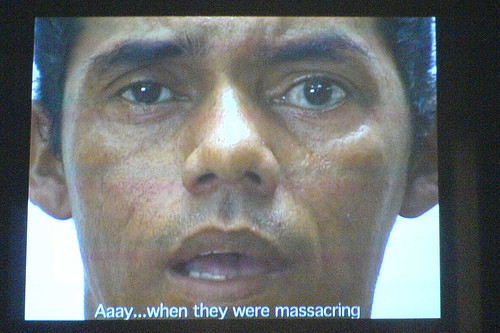

Gloria est une célèbre marque de lait en poudre conditionnée dans des boîtes en carton. Ces boîtes, chaque péruvien les connaît et leur donne toujours de multiples usages après les avoir fois vidées. Les vendeurs de rue s’en servent pour transporter leurs marchandises, leurs boites à cirages… Quant à la police, elle fait preuve d’un pragmatisme beaucoup plus cynique. Le 18 juillet 1992, neuf étudiants et un professeur sont enlevés à l’Université de la Cantuta à Lima. Torturés, ils sont assassinés puis brûlés dans un terrain vague. Les crimes sont perpétrés par l’escadron de la mort appelé Grupo Colina. Un groupe créé au sein du Service national des renseignements dans le cadre de la lutte des autorités péruviennes contres les guérillas. (Il a déjà à son actif les massacres de Barrios Altos en 1991). Quand la police retrouve enfin les restes des victimes elle les transmet aux familles dans des boîtes en carton Gloria. Un mépris total auquel fait écho l’impunité des assassins amnistiés peu après leur condamnation. Mais aussi une méthode où contenu et contenant se fondent dans une ironie macabre qu’entend rappeler le photographe. Il n’y a pas que le lait qui s’évapore (leche evaporada) comme l’indique chaque boîte en carton mais tous ces Péruviens emportés par cette lutte fratricide (15 000 disparus, 60 000 morts) qui opposa pendant près de vingt ans pouvoir et militaires au mouvement maoïste du Sentier Lumineux. Le Pérou serait-il aussi cette boîte en carton sur laquelle on pourrait écrire pendant ces années de fujimorisme : gente evaporada ?

« Le 23 juin 1995, raconte Eduardo Villanes, j’ai organisé une performance collective : j’ai couvert ma tête avec un carton de lait Gloria evaporada et invité les passants à m’imiter et à marcher vers le Congrès pour protester contre l’amnistie. L’expression « lait évaporé » était devenue : « Personne évaporée » (1). Pour comprendre les dictatures à l’œuvre et les liens ténus qu’entretiennent liberté d’expression et censure politique, l’analyse des journaux est une ressource indispensable. Ces liens n’ont surtout pas – on s’en doute – l’épaisseur d’une feuille de journal. Dans une filiation toute surréaliste, à base de coupures et de collages, le chilien Guillermo Deisler (1940-1995) dynamite la syntaxe, ces règles qui président à l’ordre des mots. En libérant ces mots de toutes disciplines, en perturbant l’ordre dans lequel défilent les pensées, l’artiste sape l’édifice idéologique qui fonde et qu’alimente toute dictature. Deisler sera d’ailleurs obligé de s’exiler en Allemagne. Méthode similaire chez l’artiste argentin Léon Ferrari (1920-2013). Alors que l’Argentine entend se pencher enfin sur son passé et ses 30 000 disparus, l’artiste est sollicité par la presse pour illustrer les résultats d’enquêtes sur les violations des droits de l’homme commises durant la dictature militaire (1976-1983). Les tortionnaires commencent à confesser publiquement leurs crimes. Et les révélations sont brutales.

Tout particulièrement les exactions commises par les cadres de l’ex-école de mécanique de la marine de Buenos Aires. L’officier de marine Adolfo Scilingo ancien pilote argentin est l’un des premiers officiers à révéler sa participation aux macabres « vols de la mort ». Opérations par lesquelles le régime dictatorial se débarrassait de ses opposants les plus embarrassants en les jetant de l’avion dans le Rio de la Plata ou dans l’océan Atlantique. Nus, ligotés, parfois vivants. Ces confessions, on en retrouve certains extraits sur les voiles du navire-école de la marine argentine, le Libertad, clef de voûte de la série Nunca mas réalisée par Leon ferrari.

Ces pertes, ces disparitions sont au cœur de nombreuses réflexions artistiques. beaucoup d’artistes ont perdu un proche, un ami pendant ses années noires. Comment vivre au présent sans oublier son passé ? Comment se réapproprier son présent, envisager l’avenir ? Marcelo Brodsky (1954) expose des photographies d’enfance sur des feuilles de cahiers d’écolier. Mais ce qu’il écrit en marge de celles-ci malgré une écriture enfantine fait soudain basculer le lecteur dans une réalité d’adultes. Deux de ses camarades de classe ne sont plus. Assassinés eux aussi.

Ces mémoires collectives et individuelles sont d’autant plus pesantes que l’impunité des criminels politiques demeure. Ce qui n’est pas sans conséquences pour les identités qui se construisent à partir de ces dénis de justice. Le Colombien Juan Manuel Echavarria (1947) élabore un itinéraire visuel à coups de gros plans sur les visages de chanteurs-conteurs narrant les épopées douloureuses qu’ils ont dû traverser. Il photographie aussi ces salles de classe abandonnées, ces villages ruraux dépeuplés, mis à sac par les groupes paramilitaires. Les salles vides répondent aux figures en gros plans. Dans le cadre la souffrance occupe tout pareillement l’image. Comment déjouer cette réalité ? Détourner cette fatalité ? Faut-il manipuler, falsifier jusqu’aux documents historiques pour donner à l’histoire un nouveau visage, un nouveau virage ?

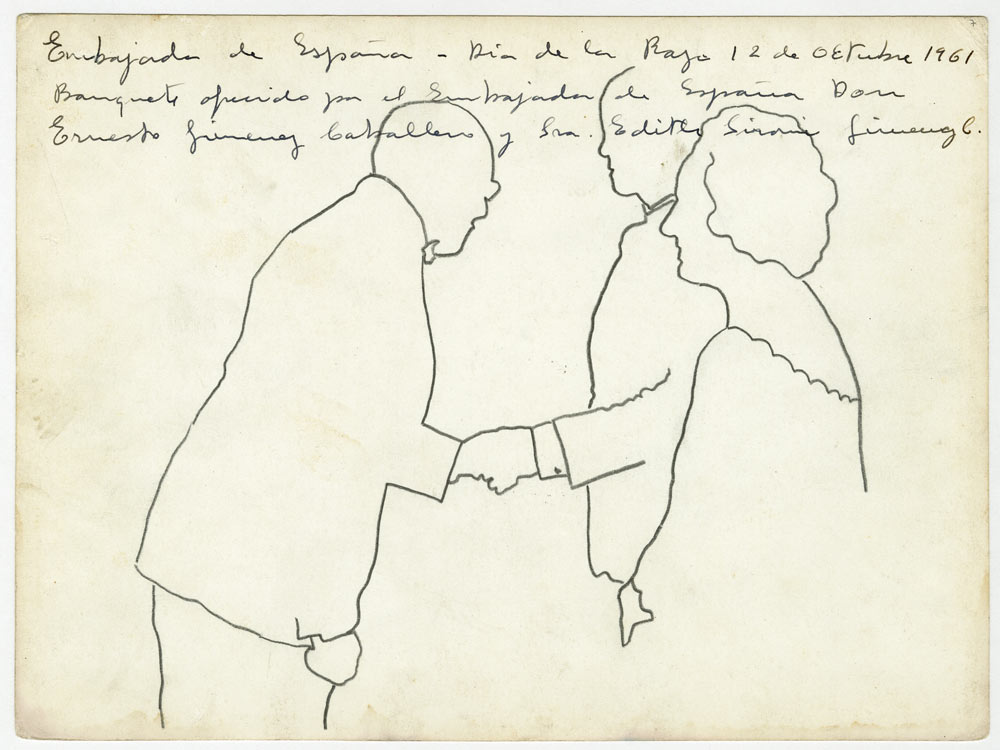

Quand Frédi Casco (1969) décide de montrer le revers des réceptions officielles qui ont eu lieu au Paraguay, avec pour maître d’œuvre le général Alfredo Stroessner, responsable de la plus longue dictature jamais connue en Amérique du Sud (1954-1989), il va le faire non sans image ni retournement. Au sens propre comme au sens figuré. Car une fois trouvé le témoignage photographique de ces rencontres diplomatiques avec le dictateur – où poignées de mains, sourires discrets, regards feutrés, gestuelles policées trament ce temps officiel – Casco retourne l’image. Crayon en main, il dessine le contour des silhouettes qui apparaissent au verso comme par décalque. Sans autre détail. Le résultat est étonnant.

Sur ce fond jauni passablement uniforme, les silhouettes se dégagent avec cette technique d’imagerie propre aux radiographies. Sauf qu’en lieu et place des organes, c’est la ligne du corps, sa capacité à délinéer son propre espace – l’attitude ? – et à travers lui – elle -, sa propension à redessiner le périmètre des autres personnages qui nous sont enfin révélées. On est alors saisi par cette atmosphère d’intrigues qui flotte entre ces silhouettes anonymes à la transparence opaque – rien ne perce -. Un sentiment renforcé par ces bouches invisibles et ces corps qui se parlent et se touchent, s’entendent dans un monde homogène et jauni (couleur de l’histoire qui s’est faite dans le support photographique qui se défait ?) en dehors de tout – et de nous. Un monde forcément conjuratoire. Non sans raison plaiderait l’histoire. Alfredo Stroesser n’a t-il pas été l’un des principaux instigateurs du Plan Condor (1975) ? Une opération concertée d’élimination des opposants des dictatures militaires argentine, chilienne, brésilienne, bolivienne, uruguayenne et paraguayenne. Avec l’appui indéfectible des services secrets américains.

Avril 2013 le Parti de Stroessner revient au pouvoir. Ces hommes anonymes, interchangeables, condamneraient-il le Paraguay à subir invariablement le même destin ? Trafiquer les documents historiques n’est pas suffisant. Il faut modifier jusqu’au génome de l’histoire sud-américaine. Casser ces lignes droites, toutes militaires, faire naître ces courbes (formes plus féminines) dans lesquelles les dictatures ont moins d’aisance, empêtrées par de nombreux obstacles : isoloirs, urnes, bulletins de vote… et puis enfin la, les premières élections démocratiques, le fameux virage à gauche latino américain. Après l’élection d’Hugo Chavez au Venezuela suivent : Lula au Brésil, Kirchner en Argentine, Evo Morales en Bolivie, Michelle Bachelet (de retour en 2013 à la Moneda, le palais présidentiel de Santiago du Chili, quatre ans après l’avoir quitté), Fernando Lugo au Paraguay – jusqu’en avril 2013 -, José Mujica en Uruguay … Les démocraties fleurissent. Les problèmes sociaux ont désormais un terreau pour pouvoir s’exprimer. Après plusieurs années de croissance scandées par quelques pauses économiques dont cette fameuse « Siesta Argentina » photographiée par l’Argentin Facundo De Zuviria (1954) – métaphore ironique de cette crise économique qui frappe l’Argentine au début des années 2000 – l’Amérique du Sud est confrontée à d’autres défis.

Les mégapoles (11 millions d’habitants intra-muros par exemple à Sao Paulo) engendrent une violence sociale de plus en plus exacerbée. Certains n’hésitent pas à parler d’apartheid urbain face à ces villes qui ne cessent de croître en multipliant les espaces à humanité variable selon leurs facultés d’intégration (services publics, infrastructures…) ou d’exclusion sociale. Les centres villes se durcissent à proportion des périphéries urbaines qui s’étalent et s’étirent, se déstructurent, se ghettoïsent. Le Colombien Rosario Lopez (1970) photographie dans la ville de Bogota tous ces coins de rue aujourd’hui remplis par des blocs de ciments. Des angles morts – morts deux fois ils ne servent plus à rien – indécents avec leur ventre rebondi aux yeux de ceux – les sans logis – qui s’y réfugiaient pour manger ou s’endormir.

Centres urbains, suburbains, deux répertoires visuels se font écho. Entre ceux qui possèdent, se cachent et protègent (portails sécuritaires et esthétisme ordonné) et ceux qui n’ont rien, se montrent et assiègent (graffitis anarchiques à l’assaut des beaux-quartiers).

Ces graffitis (nés à São Paulo, Brésil) annexent jusqu’aux supports les reproduisant; réduisant toutes légendes à venir à la répétition de ce qui est déjà énoncé par l’image : c’est dans ce chaos visuel que chaque tagueur affirme et prouve son existence. Ce qui compte étant peut-être moins d’être entendu (le pixaçao, du mot piche qui signifie goudron en portugais, utilise un style cryptique inspiré des runes ) que d’être reconnu (nom des bandes ne peut être identifié que des initiés) et surtout considéré au regard de son engagement physique et de sa performance souvent inouïe (voir le film Pixo). Les pixadores n’hésitant pas à grimper en haut d’immenses immeubles accessibles seulement par la technique de l’escalade libre; au risque de chuter mortellement. Les photo-récits du Vénézuélien Paolo Gasparini (1934) donnent en revanche des mots à ceux qui n’ont généralement pas la parole. La phrase écrite sur le mur pouvant être la projection matérielle des pensées de ceux qui sont pris en photo.

Car à mesure que les villes s’enrichissent les frustrations sont fortes. Chacun s’organise avec ou sans l’État. La corruption est un puissant levain pour profiter de ce consumérisme post-dictatorial. Les narco-trafiquants prospèrent en collusion parfois avec les militaires quand le pouvoir civil se montre trop ingrat à leurs égards. Gangs, maras, cartels, les mafias étendent leur emprise à mesure que l’État se retire. Institutionnalisée sous les dictatures, la violence se privatise, annexant le moindre quotidien surtout là où les inégalités de richesses sont les plus criantes.

Le mexicain Pablo Ortiz Monasterio (1952) photographie « ses murs qui parlent » – graffitis, slogans, dessins – moins pour leur teneur artistique qu’en raison du contexte – social, politique, économique – qu’ils – et qui les – révèlent. L’urgence de dire et de vivre au même instant s’illustre pleinement dans cette image prise dans un quartier oublié de Mexico. Mais c’est peut-être dans l’image prise par le photojournaliste chilien Marcelo Montecino (1943) que l’urgence de dire, de nous montrer est la plus forte; nous faire voir que le regard n’est pas toujours du côté de celui qui prend; que cette jeune fille qui fixe le photographe – la tête de côté car elle n’arrête pas sa course pour autant – va rapidement sortir du cadre, dos à ce pochoir qui appelle à la mobilisation populaire : « organiser les masses pour créer les conditions de base de la guerre et faire la guerre pour favoriser le développement politique et organisationnel des masses« .

L’image de cette jeune fille qui passe entre regard et slogan pour suivre son propre chemin, écrire peut-être sa propre histoire était l’un des meilleurs gages d’espérance que le photographe pût nous donner à voir en cette année. Car ce 19 juillet 1979 tombait après quarante années de pouvoir le dernier dictateur de la dynastie des Somoza. À la tête de l’insurrection un admirateur du Che Guevarra : Daniel Ortega. Et nul ne pouvait imaginer que le nouvel héros du Nicaragua serait lui aussi quarante ans plus tard encore là. Despotique et reclus au fond de sa résidence de Managua. Quand nos forces sont au-dessus de notre destination.

Philippe Pataud Célérier, décembre 2013.

Tous mes remerciements à la Fondation Cartier et aux artistes pour les prêts d’images.

En partenariat avec Le Monde Diplomatique

Du 19 novembre 2013 au 6 avril 2014. En coproduction avec le Musée mexicain, le Museo Amparo de Puebla.

Notes :

- (1) America Latina, 1960-2013, Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris 2013, 392 pages.

- – Film documentaire en libre accès sur : Revuelta(s) Entre février et août 2013, répondant à une commande de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, l’artiste paraguayen Fredi Casco, accompagné de la réalisatrice Renate Costa, a sillonné l’Amérique latine à la rencontre de certains artistes et photographes présentés dans l’exposition América Latina 1960-2013. De Buenos Aires à Mexico, en passant par Caracas, La Havane, São Paulo ou encore Lima, les deux réalisateurs ont interviewé vingt-neuf artistes de huit pays.

- – Pour suivre l’actualité liée à l’Amérique Latine, consulter le blog de Paulo A. Paranagua, journaliste au Monde : America Latina (VO)

- – Voir aussi le beau projet FABRIQ’AM qui réunit une trentaine d’anthropologues sur le thème de la « patrimonialisation » en Amérique indienne.

- – Voir aussi la catégorie Street Art.

Cisneros

Bravo