Le violon d’Ingres de Man Ray

Une peau blanche se détache sur un fond gris. La jeune femme est nue, assise de dos. Sa tête enturbannée est tournée légèrement vers la gauche. Pas suffisamment pour qu’on puisse identifier le modèle. Une étoffe enveloppe son bassin laissant seulement poindre la naissance de ses fesses. Un point sombre fait écho à deux ouvertures en forme de F placées de chaque côté de sa colonne vertébrale ; comme les deux ouïes d’un violon disposées symétriquement de part et d’autre des cordes de l’instrument. Les bras croisés sur le devant de la poitrine nous demeurent invisibles de sorte que le sujet se transforme en un objet ressemblant à la caisse de résonance d’un violoncelle exposée soudain sous une lumière crue. Ce tronc instrument serait-il le violon d’Ingres, titre de l’image, du photographe Man Ray?

Violon d’Ingres. L’expression désigne le fait d’avoir un passe-temps favori, de nourrir une passion artistique, parallèlement à son activité professionnelle. C’est parce que le peintre Jean-Dominique Ingres (1780-1867) jouait avec assiduité du violon dès qu’il abandonnait ses pinceaux, que l’expression lui fut associée. Une passion qu’il mena non sans un certain succès puisqu’il devint deuxième violon à l’orchestre du Capitole de Toulouse. Si chacun d’entre nous a un violon d’Ingres, Man Ray ne fait pas exception. Mais quel est son violon d’Ingres ? La musique ? Comme semblent en attester ces deux ouïes en forme de F, essentielles pour amplifier le son lié à la vibration des cordes et qu’il a dessinées à l’encre de Chine sur le tirage photographique. Ou bien alors l’amour ? la passion amoureuse, la femme ? Avec non pas un mais deux F, expulsant comme deux évents ce souffle amoureux auquel il souhaiterait s’aboucher. Ou bien encore est-ce le son de ce corps aussi plaisamment loquace qu’une table d’harmonie qui ferait vibrer Man Ray ? Man Ray, l’homme rayon ; bien curieux surnom.

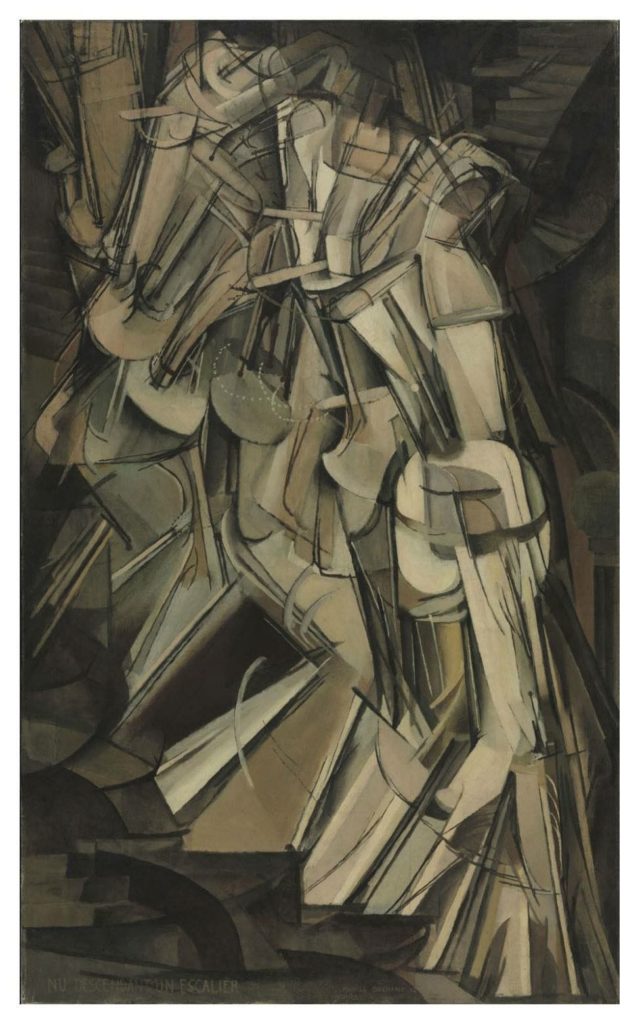

Man Ray a 34 ans (il est né en 1890) quand il prend cette image en 1924. Il vit à Paris depuis seulement trois ans. Originaire de Philadelphie, de son vrai nom Emmanuel Rudnitsky, Man Ray a étudié à New-York, au Centre Ferrer, un lieu d’enseignement libertaire et avant-gardiste qui aiguise son regard à distance de tous esthétismes corsetés par les conventions sociales. Man Ray s’essaie dans un premier temps à la peinture ; perméable à toutes ces expériences plastiques qui passent devant lui et qu’il tente de reproduire avec plus ou moins de succès. Après quelques toiles de facture post-impressionniste, Man Ray est littéralement happé par ce qu’il découvre à l’Armory Show, une exposition artistique très avant-gardiste organisée en 1913 dans l’armurerie d’un arsenal militaire de New York. Face à lui différentes toiles entre autres du dadaïste Picabia. Mais de toutes ces œuvres l’une va retenir principalement son attention. Il s’agit d’un « Nu descendant un escalier ». Datée 1912 la peinture est signée d’un nom qu’il ne connaît pas encore : Marcel Duchamp.

Duchamp s’est inspiré des chronophotographies du bourguignon Jules Marey : une technique d’enregistrement séquentiel qui décompose le mouvement grâce à des prises de vues faites à intervalles temporels réguliers. Cette œuvre fascine Man Ray. Car loin des représentations statiques qu’impose alors le cubisme, c’est la forme dans ses bégaiements, ses successifs mouvements, qui est pour la première fois montrée; conjuguant en une peinture, ses trois modes d’expression artistique (peinture, photo, cinéma) que Man Ray s’appropriera tour à tour. Ses fulgurantes intuitions artistiques, il va les mener sous l’égide de deux amis et mentors essentiels : Alfred Stieglitz, photographe Américain, chantre du pictorialisme. Ce mouvement entend alors replacer l’acte créatif, la sensibilité du photographe, au cœur d’une pratique photographique qui se bornait à enregistrer mécaniquement le réel. Et Marcel Duchamp, figure phare du dadaïsme. « Une manifestation radicale de la vie à travers une poétique de l’insurrection » résumait l’historien de l’art Marc Dachy ; née sous l’impulsion d’une poignée de jeunes gens écœurés par le carnage de la première guerre mondiale et de tous ces multiples levains sociaux, culturels, économiques, politiques qui l’avaient provoquée et légitimée. Après quelques expériences artistiques infructueuses, puisque « Dada ne peut pas vivre à New York » Man Ray s’en va vivre à Paris, les malles « chargées de toiles et d’objets dadaïstes ». Il quitte New-York en juillet 1921.

Immédiatement adopté par les têtes de file du mouvement dadaïste parisien, Duchamp, Picabia, Tzara, Soupault, Man Ray va vite s’intégrer au groupe. À tel point que ses peintures sont exposées dans la galerie Six appartenant à Philippe Soupault pour lancer fin 1921 la saison Dada. Mais l’exposition est un échec. Man Ray ne vend pas un seul tableau. En revanche on lui commande des reproductions photographiques de tableaux. Au sein du groupe dada il est l’un des rares à s’intéresser à la photographie. Il prend en photo ses amis dadaïstes : Chadourne, Chachourne, Rigaut, Ribemond-Dessaignes, Picabia… puis bientôt toutes les personnalités anglo-saxonnes vivant à Paris. James Joyce lui est envoyé par Sylvia Beach la grande libraire et éditrice, propriétaire de Shakespeare and Co dans le 6ème arrondissement de Paris. Beach s’apprête à publier Ulysse. Suivent Cocteau, le couturier Poiret, ses modèles, Radiguet, bref tout le Paris des lettres et des arts : Léger, Picasso, Braque, Gris, Matisse, la sculptrice Berenice Abott… Les commandes affluent. Man Ray doit se professionnaliser ; il transforme sa chambre d’hôtel en studio.

Et le voilà bientôt qui déménage dans le 14ème arrondissement de Paris ; dans ce magnifique immeuble du 31 bis de la rue Campagne Première à deux pas du quartier de Montparnasse. Dans ce Paris de l’après guerre où se ruent les artistes du monde entier. La guerre de 14-18 a laissé des traces qu’ont veut à tous prix oublier, effacer à coups de danses endiablées, de cocktails enivrants. L’heure est à la fête. Ce sont les années folles. On se bouscule aux terrasses du Dôme, de la Rotonde. Le Café du Parnasse présente – une première à Montparnasse – sa première exposition de tableaux. Les murs regorgent de toiles à vendre. Les noms sont encore inconnus : Soutine, Foujita, Kisling, Gontcharova ; peut-être aussi Man Ray. Mais qui dit peinture dit aussi modèle. Avec cette particularité d’après guerre. Leur rareté. Car beaucoup de modèles – essentiellement des étrangères la profession a en effet mauvaise presse – ont été expulsées lors de la première guerre mondiale. Les peintres doivent chercher ailleurs leurs égéries. Ils les trouvent désormais sur les terrasses des cafés de Montparnasse que fréquentent de nombreuses jeunes filles arrivées tout droit de province. Beaucoup fuient une vie miséreuse, le carcan social ou marital auquel elles étaient condamnées. Parmi ces modèles, une jeune femme commence à faire parler d’elle. Son nom circule de palette en palette. Elle se fait appeler Kiki.

Kiki de Montparnasse alias Alice Ernestine Prin est née le 2 octobre 1901 à Chatillon-sur-Seine en Bourgogne. Sa mère est linotypiste dans un journal local. Son père marchand de bois et charbon ne la reconnaîtra pas. Elevée par sa grand-mère, aidée par les bonnes sœurs les jours de grande disette, Kiki connaît le sort qu’on réserve aux petites bâtardes dans les villages de province. À douze ans elle part avec sa mère à Paris qui veut lui apprendre à lire. Arrachée à sa grand-mère elle pleure toutes les larmes de son corps avant de se réconforter à coups de saucisson à l’ail et de vin rouge telle qu’elle se dessinera non sans humour quelques années plus tard dans un croquis de 1929. Mais la misère est là. Forcée de travailler à l’usine où elle répare les godillots des soldats elle est ensuite placée comme bonne à tout faire chez une boulangère contre qui elle se révoltera. À 16 ans Kiki est à la rue. Courtisée par les hommes elle préfère monnayer ses formes que vendre ses charmes. Montparnasse devient sa vitrine. Rapidement les peintres remarquent cette personnalité singulière qui pose et chante dans des atours rayonnants. Mendjizki, Kisling, Foujita tour à tour sollicitent cette jeune femme dotée d’une gouaille sans pareille. Ses peintures de nus font sensation. On se dispute ce modèle. « Un jour, raconte Man ray, je bavardais dans un café avec Marie Vassilieff. De l’autre côté de la salle, deux jeunes femmes étaient assises (…). La plus jolie des deux fit un signe à Marie, qui me dit que c’était Kiki, un modèle très demandé (…). Marie invita Kiki et son amie à notre table ». Peu après Kiki s’installe chez Man Ray. Très vite il lui demande de poser pour lui. Elle hésite, ne voulant pas montrer « sa tare physique » ; l’absence de poils pubiens. Un complexe qu’elle dissimule à coups de crayon noir avant chaque séance. Man Ray insiste, il n’est pas homme à reproduire les choses. N’entend t-il pas défier ce déterminisme mécaniste qui fait de la chambre noire une simple caisse enregistreuse ; au mieux un outil documentaire asservi à une réalité qu’il vaut mieux fuir qu’enregistrer. Car ce réel, comme tous dadaïste, Man Ray n’en veut pas non plus ; préférant donner libre cours à son imaginaire, créer, imaginer ses propres images. Moyen de reproduction, la photographie doit devenir un moyen d’expression des plus poétiques, subvertissant cette réalité qui assigne à résidence ; condamne la chose à sa nature. Sa première création subversive n’est-elle pas ce premier ready-made ironiquement intitulée : Le cadeau ? Un fer à repasser avec des clous de tapissier collés sur le plat du fer. Une idée que lui avait inspiré le très singulier compositeur Erik Satie, lors de son exposition de peintures à la Librairie Six.

Man Ray cherche et bientôt invente ses premières rayographies, ses fameux rayographes, obtenus sans appareil photo. « Des objets ou des formes construites par moi-même captent des lumières braquées sur du papier sensible. Chaque œuvre est un original » écrit-il dans un échange épistolaire. Cette photographie sans regard réjouit celui qui se fait appeler « fautographe » pour tous les oublis, les mauvais coups, les blagues de potaches, qu’il peut comploter avec du papier, une plaque et de la lumière. En apparence seulement car Man Ray travaille, observe note l’ouverture de l’obturateur, les temps de pose, compare les épreuves. Sur l’un de ses premiers rayographes de 1922 on voit d’ailleurs Man Ray embrasser une jeune femme répondant au nom de Kiki. Cette fameuse Kiki qui sera définitivement immortalisée de dos dans Le violon d’Ingres ; photographie publiée en juin 1924, dans le treizième et dernier numéro de la revue Littérature. La revue lancée en 1919 sous l’égide du dadaïsme (mars 1919-août 1921) puis du surréalisme (mars 1922-juin 1924) consacre les investigations artistiques et littéraires, les plus inédites, comme ce recueil de textes surréalistes majeurs paru en mai 1919 Les Champs magnétiques auquel répondra Les Champs délicieux, un album composé des douze premières rayographies réalisées en 1922 par Man Ray. Dans ce dérèglement des sens propice à l’imaginaire le plus débridé, cette image du violon d’Ingres interpelle. Car ce sujet de jeune femme au dos nu, à la tête légèrement tournée de côté sans ses atours orientaux, Man Ray est allé la chercher dans la production picturale du peintre Jean-Dominique Ingres (1780-1867). Un peintre dont les concepts esthétiques et bourgeois sont, a priori, à des années lumière, des rayographies peut-on dire, du travail de Man Ray.

Quoi de plus opposé en effet, entre cet élevage de poussière signé conjointement par Man Ray et Marcel Duchamp en 1920, une photographie de poussières ménagères, presque un hommage radiographique à la décomposition de la matière, et, ce portrait de Napoléon 1er exécuté en 1806 par Ingres avec un réel souci du détail et de la pompe. L’empereur trône dans son manteau de velours pourpre parsemé d’abeilles d’or et doublé d’hermine. Quelle filiation artistique en effet peut-on trouver entre ces deux œuvres, entre ces deux hommes ? Ingres, on s’en doute, est loin de représenter aux yeux des dadaïstes la figure idéale de l’artiste rebelle et séditieux. Peintre académique au romantisme de pacotille, pensent les uns ; doté d’un érotisme soufflé par un orientalisme de chambre à coucher soufflent les autres. Ingres n’a jamais mis les pieds en Orient contrairement à Delacroix qui a mis ses rêves derrière ses pas. Caractère aggravant, même jeune, Ingres est déjà grave et studieux et fait le bonheur de ses maîtres. En fait écho le certificat élogieux qu’il reçoit au terme de ses premières études: « Ce jeune émule des arts honorera un jour sa patrie par la supériorité des talents qu’il est très près d’acquérir ». La carrière de l’artiste est tracée. Le peintre Jacques Louis David (1748-1825) lui ouvre les portes de son atelier. David est alors le maître incontesté, le chef de file de ce néo-classicisme français qui vient prendre à rebours ce style rococo qui prévalait alors, empreint de fantaisies, de légèretés et d’ornements dignes d’illusions théâtrales. Une mise en scène orchestrée par une aristocratie libertine qui s’abandonnait aux plaisirs du corps et de l’esprit pour mieux conjurer ce réel qui venait à elle à grands pas et qui à coups sûrs ne pouvait qu’être annonciateur d’un destin en forme de déclin. Le Roi-Soleil, Louis XIV (1638-1715) s’était éteint. Après 55 ans de règne et de gloire sans partage.

Désormais ce « beau idéal » hérité de l’Antiquité et redécouvert à la faveur de l’archéologie naissante est au cœur de la tradition académique. Et Ingres comme son maître David, va à son tour remporter le Grand prix du concours de Rome. En 1801, il n’a que 21 ans. Et les jurés ne tarissent pas d’éloges face à son « Achille recevant les ambassadeurs d’Agamemnon ». Sévérité, vertu patriotisme, classicisme parfait. Car le sujet antiquisant par la forme et son sujet, porte les valeurs morales que l’Institution académique et l’élite sociale qu’elle incarne et qui l’incarne entend promouvoir et défendre à travers lui. Ingres part vivre en Italie pour observer au plus près les œuvres des grands maîtres italiens. Directeur de la villa Médicis de 1835 à 1841, Grand Officier de la Légion d’honneur vingt ans plus tard, Ingres, sa vie durant tout comme ses œuvres, semblent être au diapason de ces conventions sociales, politiques, idéologiques qui font le bonheur et l’assise du pouvoir dominant.

Ce conformisme qui assujettit l’art, formes et sujets, aux préjugés de classe de ceux qui possèdent et ordonnent, les Dadaïstes en font bien sûr table rase ; tout comme les surréalistes qui suivront – Man Ray sera l’œil – et pour lesquels l’art, l’esthétique, mais au-delà tout rapport, tout frottement avec la vie, ne pourra être considéré que dans la mesure où il éclot à distance de la norme, de la normalité ; là où on ne l’attend pas ; en un mot imprévisible, inattendu ; beau, écrit Lautréamont « comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie ! ». Une formule que feront leur les surréalistes en quête constante de rupture avec l’ordre établi et ses canons esthétiques méticuleusement ordonnés, proportionnés, assoupis ; pis asservis aux critères moraux auxquels ils servent de vitrine. Rappelons nous cette affiche de Picabia tenue par André Breton transformé pour l’occasion en homme sandwich paradant au Festival Dada de 1920 : « Pour que vous aimiez quelque chose, il faut que vous l’ayez vu, entendu depuis longtemps. Tas d’idiots ! » ; ou bien cette parodie apocryphe d’un Duchamp démystifiant la Joconde en traçant sur sa bouche une moustache d’un noir de jais. Avec pour sous-titre provocant cet allographe aux sonorités claquantes : L.H.O.O.Q. On est loin ; bien loin d’un Achille recevant les ambassadeurs.

Alors toujours cette question entêtante : pourquoi Man Ray a t-il fait poser Kiki en s’inspirant des peintures de ce notable raisonnable ; ce fameux « père Ingres » comme le surnommait André Breton dans L’Art Magique (1957) et qui, poursuit le poète, passa sa vie à de grandes pâtisseries allégoriques » tout en déclarant « à ses élèves consternés que jamais ses portraits n’égaleraient la photographie, alors à peine naissante ». La revue Littérature dans laquelle Man Ray publia pour la première fois Le violon d’Ingres, entendait-elle se moquer de ce peintre bourgeois à la palette, à la facture trop prévisible ? Qui assurément louait la photographie pour sa formidable capacité à reproduire le réel encore en noir et blanc pour l’heure. Peut-être. Pas sûr.

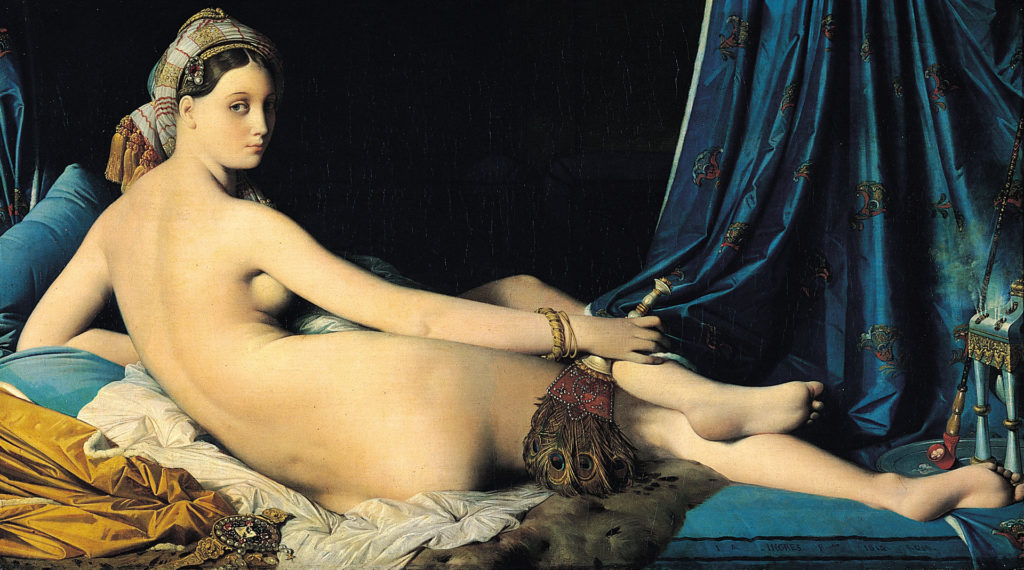

Dessinateur réaliste comme les critiques l’ont souvent défini, Ingres n’est pas aussi académique qu’on pourrait l’imaginer. Si le thème de la nudité est au cœur d’un grand nombre de ses toiles – une tradition depuis la Renaissance dans la peinture occidentale – il va pourtant se distinguer de cette nudité virile, antiquisante, mythologique, pratiquée par son maître. Chez Ingres, le nu n’est plus occidental, masculin, puissant, parfaitement délinéé, exemplaire et donc moralisant mais oriental, féminin, sensuel, voluptueux, exotique, troublant. Si l’anatomie reflète chez David le corps social et politique dans lequel elle s’épanouit, un corps forcément auspicieux, les projections morphologiques aux lignes sinueuses et infinies nous plongent chez son élève au sein de ces rêveries profondes et intimes qui hante l’être féminin : la femme, objet de tous les mystères dans cet orientalisme cher à Ingres. Ne se dénude t-elle pas à mesure qu’elle se dérobe à notre regard ? Un sujet éminemment surréaliste.

Et de nus féminins représentés seulement de dos la palette d’Ingres en abonde tout au long de sa carrière artistique. Que ce soit la Baigneuse à mi-corps réalisée en 1807 ou La Baigneuse dite Valpinçon du nom de son propriétaire exécutée un an plus tard, dans une harmonie froide égaillée par des draperies bleues. Celle là même qui servira de modèle à Man Ray. Le sujet de cette jeune femme nue à turban, présentée de dos, dans une ambiance de hammam et de harem, caractéristique de ce courant orientaliste du 19e siècle (une variante de l’académisme spécialisée dans une thématique orientale) sera repris presque à l’identique cinquante ans plus tard (1852-1859) suite à une commande du Prince Napoléon : Le Bain turc (1848-1864) ; son œuvre la plus érotique. Pour ce faire, Ingres s’est inspiré des lettres de Lady Montague (1690-1760) narrant la visite qu’elle fit d’un bain pour femmes à Istanbul au début du 18e s. Jugé trop licencieux par l’épouse de Napoléon, la très prude princesse Clotilde, le tableau fut redonné au peintre qui le retravailla jusqu’en 1863, Ingres a alors 83 ans, retaillant même la toile qui de rectangulaire devint circulaire. Approchons nous. Rutilant comme une pierre sertie dans un écrin de lignes féminines, ce dos nu qui surgit au premier plan se livre au regard dans une débauche de corps alanguis dont les pauses lascives donnent à la composition d’ensemble l’allure d’un gynécée gouverné par le désir saphique. Ingres n’est donc pas si académique que cela. Le peintre a ses phantasmes, d’autres violons d’Ingres qu’il va représenter avec obstination (pendant près de cinquante ans) et avec objectivation (la femme et non cette femme, le modèle étant vu de dos empêche toute personnalisation) ; et tout cela en faisant fi des conventions sociales mais pas seulement.

Si l’on observe l‘une de ses plus célèbres toiles « La Grande Odalisque » peinte en 1814 sur une commande de Caroline Murat, sœur de Napoléon Ier et reine de Naples, on remarque qu’Ingres a pris quelques distances avec les proportions anatomiques du corps féminin. La jeune femme enturbannée, est allongée sur un divan de dos, accoudée sur son bras gauche ; un œil à l’expression indéfinie et passive, nous fixe avec insistance ; à son aplomb le sein droit au galbe érotique se livre à notre regard non sans équivoque. Dans ce tableau, Ingres n’a pas hésité à ajouter trois vertèbres supplémentaires (affirment les anatomistes) à son modèle pour avoir une ligne de reins digne de ces chutes d’os pouvant appareiller les songes les plus fous. La femme n’est plus vue, observée, carroyée mais idéalisée par le seul prisme de l’imaginaire que l’homme lui projette au mépris de toute vérité anatomique, de toutes ces proportions harmonieuses qui définissent selon les époques un canon. Cette prise de position sera sévèrement décriée par ses pairs lors de sa présentation au Salon officiel de 1819. Comment peut-on disqualifier, dévaloriser, ridiculiser un savoir, une technique, le métier de rares initiés à cette science du dessin? Quant au bain turc occulté pendant de très nombreuses années en raison d’une lascivité trop démonstratrice la peinture ne sera révélée au grand public qu’en 1905 lors de la Rétrospective consacrée à Ingres au Salon d’automne. Cette peinture allait frapper l’esprit des peintres les plus innovants de l’époque comme Matisse ou Picasso lequel s’inspirera du « Bain turc » pour composer deux ans plus tard, en 1907, ses révolutionnaires demoiselles d’Avignon.

Avant-gardiste, Man Ray avait perçu toute l’importance de cette nudité féminine dans l’œuvre d’Ingres. Il avait su différencier dans la production artistique du peintre ce qui relevait de cette palette conventionnelle faite pour les commandes officielles et ce qui avait été aiguillonné par sa seule vision façonnée à coups de désirs, de phantasmes, de rêves ; de ceux qui arrachent le modèle à sa gangue de réel, à ces pesantes lois anatomiques qui astreignent ce corps décor à des lignes qu’on aimerait non pas montrer mais révéler. Une action propre à la photographie ; une démarche chère à Man Ray. N’avait-il pas selon les propres mots de cet autre grand photographe Raoul Ubac « contribué à libérer la photographie du poids écrasant du modèle pour lui donner son expression autonome ». Le violon d’Ingres relève du même état d’esprit. Représenter non reproduire. Et qui d’autres que Kiki, femme à la personnalité étonnamment singulière, méritait d’échapper à la reproduction servile et mécanique de l’œil photographique ?

La femme, mystère irréductible à son décalque reproductible occupe une place importante dans le mouvement surréaliste. Ce n’est pas un hasard si cette photo est publiée en 1924 ; année charnière qui voit la revue Dada passer sous la coupe du surréalisme dont Man Ray sera la vigie visuelle. La Révolution surréaliste, revue qui succédera à Littérature dès décembre 1924, ne publiera pratiquement que des photos de Man Ray. La femme et le rêve sont indissociablement liés à l’imaginaire du mouvement. Comme en témoigne ce célèbre photomontage composé à partir de ces portraits de surréalistes aux paupières fermées. Seize photomatons disposés autour d’une huile sur toile de René Magritte représentant une femme nue cernée par cette phrase : « Je ne vois pas la… cachée dans la forêt ». Le mot absent étant remplacé par l’image de la femme nue. La femme cachée dans la forêt ; la forêt, le sexe avec lequel la femme se fend et se fond entièrement dans l’imaginaire surréaliste. Rappelons cette très éclairante photographie, qui figure d’ailleurs dans le magnifique catalogue La Subversion des images, publié en 2009 par le Centre Georges Pompidou. Placé sur la page opposée à celle où figure le Violon d’Ingres de Man Ray, on découvre cette image prise vingt ans plus tard entre 1940 et 1945 par Marcel Marïen, écrivain et photographe surréaliste belge. Sur l’épiderme de ce dos nu photographié, est écrit en grosses lettres : « Blanche et muette, habillée des pensées que tu me prêtes ».

Kiki de Montparnasse instrument de plaisir, muse, violon d’Ingres pour Man Ray ? Probablement. En tout cas, soufflent certains, une belle table d’harmonie de chair et d’os pour cet amour fou qui consume un temps Man Ray et Kiki de Montparnasse. Amour fou dont témoigne à sa manière le nouveau récit éponyme que publie André Breton en 1937 à grands renforts de photographies prises par Man Ray. Exception faite du violon d’Ingres qui n’y figure pas. Pourtant cette photographie qu’affectionnait particulièrement Breton faisait partie de sa collection privée. Peut-être jugea t-il que cette idéalisation de la femme en étroite filiation avec l’imaginaire d’Ingres inspirateur de Man Ray, laissait trop entrevoir sous le poids de ses phantasmes tuteurés par son inconscient, la représentation d’une femme passive, docile, dépendante. En un mot soumise au seul désir de l’homme ; manipulé comme on tient moins un violon qu’un violoncelle : entre ses jambes. « J’avais remarqué avec une certaine consternation que la place de la femme, chez les surréalistes, n’était pas différente de celle qu’elle occupe dans la population en général, y compris la bourgeoisie » observait Dorothea Tanning la compagne de Max Ernest. Pourtant André Breton avait prévenu: « La beauté sera convulsive ou ne sera pas » écrivait-il dès son premier livre dans Nadja ; du nom de son héroïne aussi imprévisible qu’une herbe folle. À rebours de toutes soumissions.

En 1990, le photographe américain Joel-Peter Witkin prenait à son tour une image similaire à celle du violon d’Ingres de Man Ray. Sur la photographie titrée Woman once a Bird (littéralement : « Femme autrefois oiseau ») le modèle nu, vu de dos a lui aussi les bras et les jambes cachées. Sa tête est cette fois rasée et sa taille étranglée, lestée par un corset métallique. Les ouïes du violoncelle, remplacées par d’énormes cicatrices sur son dos laissent imaginer une paire d’ailes arrachée. Comme si en se soumettant aux plaisirs de l’homme elle renonçait définitivement à sa part de rêve. Un hommage qui cingle comme un désaveu un demi-siècle plus tard. Car derrière cette icône surréaliste connue aujourd’hui mondialement on a oublié la femme qui le temps d’une fraction lui a donné chair : cette singulière Kiki morte en 1953 à 51 ans cabossée par les drogues et l’alcool.

Olivier Toggwiler

Merci :>